Más allá de la belleza

En 1907, Picasso realizó una de las pinturas más icónicas del siglo XX, una obra que, para muchos historiadores del arte, inaugura el arte moderno y que rompió con todos los principios de belleza y representación del arte occidental.

En 1907, Picasso realizó una de las pinturas más icónicas del siglo XX, una obra que, para muchos historiadores del arte, inaugura el arte moderno y que rompió con todos los principios de belleza y representación del arte occidental.

En su destartalado taller (el Bateau Lavoir) en el número 13 de la calle Ravignan en el barrio de Montmartre, en París, Pablo Picasso trabajó en cientos de bocetos, llenó decenas de cuadernos de dibujos y revisó una y otra vez las posibilidades de contar aquello que él sabía que tenía que contar y, sobre todo, cómo quería contarlo. Fueron cientos de análisis que demuestran la meticulosidad y el cuidado con el que el artista quería abordar una obra definitiva.

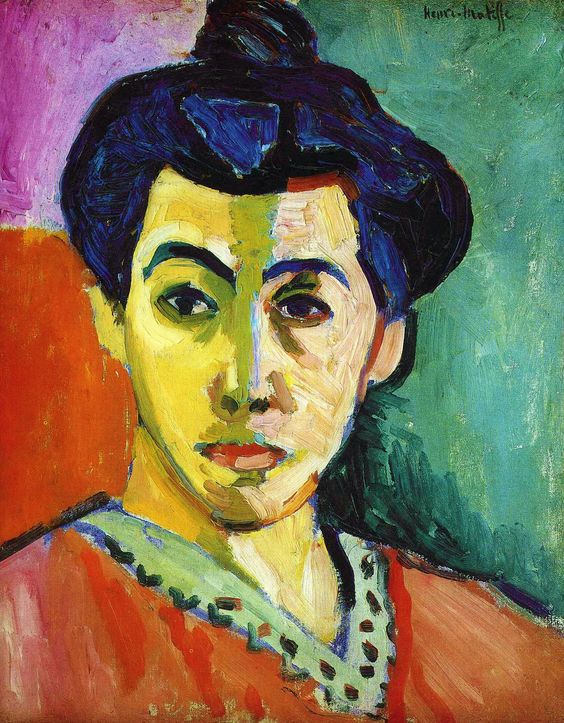

Matisse ya le había dado un aldabonazo de salida a la pintura moderna con dos obras importantes realizadas en 1905: La raya verde, un retrato de su esposa (hoy en la Galería Nacional de Dinamarca) y La alegría de vivir, una interpretación del mito de la Arcadia (en la Barnes Foundation, Filadelfia). Esta última, fue precisamente la que atrajo la atención de Picasso que al verla entendió que la pintura estaba abriéndose paso por un nuevo camino y él no quería dejar de recorrerlo.

Hombre inteligente y pintor sagaz, Picasso debió sentirse retado cuando Matisse le demostró que la pintura debía redefinirse y que era el momento de arriesgarse; entendió que no podía seguir pintando arlequines o músicos de la manera en que lo venía haciendo y que tenía que tomar el testigo de los grandes pintores de la historia del arte para hacer una obra verdaderamente importante que demostrara que la pintura seguía viva, tan viva como en tiempos pasados y con grandes interrogantes que no habían sido agotados.

Leonardo da Vinci, insistía en que el pintor debía ser un científico que observara la naturaleza y aplicara los principios de la geometría para dar veracidad a sus obras, afirmando que “Los que se dedican a pintar sin la ciencia, son como los marinos que se hacen a la mar sin brújula ni timón y no saben decir a dónde van”. No en vano, de sus muchas anotaciones sobre la pintura y los pintores salió su famoso e imprescindible Tratado de Pintura, libro que se convirtió en una verdadera defensa del artista con formación científica y capacidad de creación. Los pintores del Renacimiento habían buscado ocupar el mismo lugar de prestigio, reconocimiento y respeto que tenían los poetas, alejándose de su consideración artesanal y definiendo la pintura como la había definido Horacio: ut pictura poesis, es decir, “tal como es la pintura, así es la poesía”.

Otros pintores, como Tiziano, fueron más allá en la equiparación de la poesía con la pintura, dándoles a algunas de sus pinturas ese título. Las obras que realizó Tiziano para el príncipe Felipe, futuro rey Felipe II, entre 1553 y 1562, fueron la demostración incuestionable de que la pintura podía narrar historias complejas, tanto como la poesía (tomó las Metamorfosis de Ovidio para trasladar las historias mitológicas a su narración pictórica) y, además, podía equipararse a la escultura puesto que las figuras femeninas representadas, adoptaban diferentes posturas que abordaban el cuerpo femenino en todas sus posibilidades de contemplación. Para eso precisamente fueron hechas las poesías de Tiziano, para que el joven príncipe pudiera ver mujeres desnudas en diferentes posturas, tomando como subterfugio la mitología.

Velázquez fue más lejos en su defensa de la pintura: el pintor es un creador y el mismo rey viene a verlo en pleno acto, no de pintar, si no de observar, de pensar antes de acometer la acción. Porque el resultado de una buena pintura deviene en la capacidad de concebirla a nivel conceptual, intelectual. Las Meninas es una demostración de orgullo hacia la pintura, equiparable a las acciones divinas: no en vano las pinturas que están dentro de Las Meninas son las fábulas mitológicas de Palas y Aracne y Apolo y Pan: mortales que retaron a los dioses a realizar obras más bellas y perfectas.

Picasso no dejó de mirar al pasado, al contrario, tomó del pasado aquello más esencial y magnífico y comenzó a pintar una obra de grandes dimensiones que nadie entendió en su momento, pero que él sabía que se convertiría en lo que es hoy. El título de la obra iba a ser El burdel de Aviñón, bautizado por Apollinaire como El burdel filosófico y por André Salmon como Las señoritas de Avignon, título con el que ha pasado a la historia del arte. Efectivamente, el tema es un tema clásico: cinco desnudos femeninos se muestran a unos espectadores esta vez estupefactos porque esas mujeres no son bellas, hermosas venus ni odaliscas de un harén. En algunos de los bocetos, aparecen los clientes del burdel, lo que hace que la obra sea contemplada por el espectador, ajeno a la escena. Sin embargo, en la obra final, Picasso no pinta a los clientes, haciéndonos partícipes esenciales, voyeurs incómodos de una escena sexual carente de sensualidad. Esos cuerpos no son “abrazables”, sus ángulos se clavan como cuchillos.

Cada una de estas figuras es un reto para el pintor y para el espectador, un verdadero paseo por la historia de la representación, desde la pintura egipcia hasta la pintura clásica, pasando por la ibérica o la románica, Picasso se propone representar varias posibilidades de la figura, convertida en objeto de análisis. Para ver al mismo tiempo la figura de frente y de perfil, de espadas y de frente, es necesario romper con una convención secular: la perspectiva lineal. Esta simultaneidad espacial, esta síntesis óptica, no niega a los pintores renacentistas o barrocos, sino más bien al contrario, profundiza en las posibilidades de la pintura para abordar la complejidad de eso que llamamos realidad.

La certeza que ofrece el uso de la perspectiva tradicional se basa en una construcción artificiosa del espacio. Cualquier objeto representado bajo estas reglas adquiere una apariencia verosímil, sí, pero no verdadera, porque estas reglas gráficas y matemáticas sólo muestran una parte, una faceta, del objeto, privándonos de todas las demás. Permanecer en ese camino en 1907, cuando ya el físico matemático Poincaré había advertido en 1902 que “no hay espacio absoluto…no hay tiempo absoluto” hubiera sido condenar a la pintura a un lugar del pasado sin posibilidad de incorporarse a la modernidad. Picasso reivindica, como Leonardo, como Tiziano, como Velázquez, el valor de la pintura y su grandeza. Por eso, en Las señoritas de Avignon toma la idea ya esgrimida por Cézanne de liberar la pintura de una perspectiva única y va más allá sumando las posibilidades y facetas del mismo objeto.

Picasso confirmó que la pintura es tan grande como la poesía o la escultura o la ciencia, y para ello no tuvo necesariamente que entender las teorías de la física o de las matemáticas, lo que sin duda hizo, fue amar la pintura como la amaron los grandes pintores del pasado y sí entendió que había llegado el momento decisivo de volverla a reivindicar. Pintura pura, más allá de la mímesis incluso más allá de la belleza.

* Publicado originalmente en Visión Doble.

*Lecturas sugeridas:

Brassaï: Conversaciones con Picasso, Madrid: Turner, 2002

Kahnweiler: El camino hacia el cubismo, Barcelona: El Acantilado, 2012