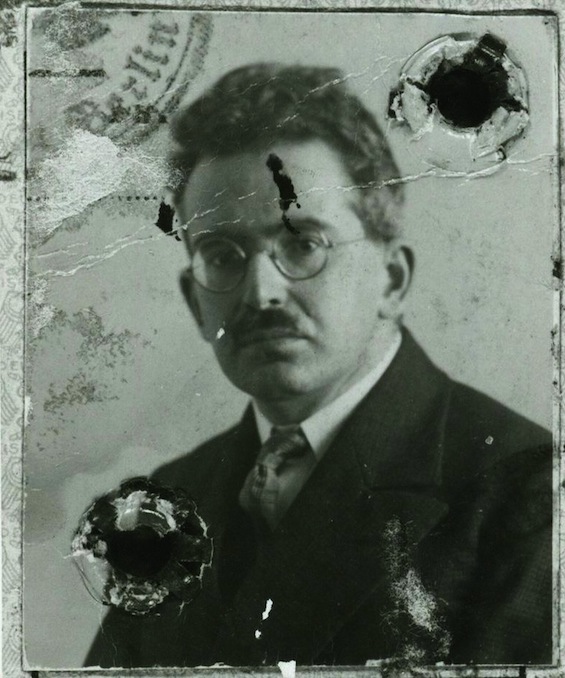

Reflexiones en torno a Quién mató a Walter Benjamin

El documental parte de lo que considero una contradicción profunda. Esta tensión se da entre el intento de narrar una historia desde una perspectiva benjaminiana, por un lado, mientras que por otro lado, hay una expectativa explícita que requiere criterios de verdad, pruebas de autenticidad, de legitimidad del testimonio que el director requiere para formular estipulados de verdad o falta de verdad sobre un hecho. Así, se busca establecer certidumbre sobre una narrativa histórica como enunciado de verdad: si este ocurrió o no ocurrió, sobre quién lo vio y quién no lo vio. Es decir, se plantean varios criterios que vienen a prestar legitimidad o a poner en tela de juicio la legitimidad que por años se asumió. El documental establece criterios de certeza sobre quién sirve de testigo. La tensión que quiero apuntar estriba sobre el hecho de que una perspectiva benjaminiana no es una perspectiva policíaca en el sentido contemporáneo de la palabra. Una mirada benjaminiana no está tan interesada en la facticidad de los hechos, sino más bien busca explorar la filosofía de la historia que surge detrás de la legitimidad de los supuestos hechos. La problematización que surge aquí radica en que el hecho no se viene a considerar como algo que está plasmado en una realidad oculta que va a ser descubierta por el historiador; el hecho más bien se convierte en el campo de batalla sobre el cual la historia va a emprender una lucha. Así, la filosofía de la historia, entre otras cosas, viene a narrar ese campo de batalla sobre la hegemonía de establecer lo fáctico, la verdad del hecho, como esencialmente un campo de antagonismo político. Y es esa batalla, sus condiciones de posibilidad y sus repercusiones sobre la modernidad lo que interesaba profundamente a Benjamin. Si, por un lado, el documental muy hábilmente nos presenta las tensiones, las contradicciones y los puntos ciegos que han rodeado las versiones sobre el suicidio de Benjamin, por otro lado, el límite del documental, visto benjaminianamente, no logra trascender el problema de la facticidad.

Ahora bien, quiero hacer hincapié sobre un elemento que subyace todo el documental y que considero parte del espíritu histórico del propio Benjamin. Me refiero a un entramado muy rico en contenido que Mauas nos presenta en la narración y su articulación con la experiencia del fascismo europeo y la colaboración de las fuerzas franquistas con el nazismo. Hay una cita de Benjamin que me parece muy apropiada, donde este presenta una propuesta metodológica que creo va a la par con el entramado presente en el documental. En la tesis 17 de las Tesis sobre la filosofía de la historia, Benjamin contrapone algunos elementos del historicismo contra su historiografía materialista. El historicismo busca una versión de la historia universal donde prima el principio de la adición de un hecho tras otro en un continuo histórico, temporalmente homogéneo. Para Benjamín su propuesta de historiografía materialista enfrenta al objeto histórico como un “mónada”. Así el historiador “reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer o, dicho de otra forma, de una chance revolucionaria en la lucha por el pasado oprimido.” El quehacer del historiador materialista tiene como una de sus finalidades “hacer saltar una época determinada del curso de la historia, así como para hacer saltar una determinada vida de la época o una determinada obra de la vida.” El resultado es que en la obra se ve la vida, en la vida vemos la época y en la época vemos el “entero curso de la historia.”3 De una manera similar David Mauas nos presenta un cuestionamiento sobre el suicidio de Benjamin a través del cual podemos ver parte de su obra, y en la producción de esa obra podemos ver el problema del fascismo y en el problema del fascismo el curso de la historia europea. En una entrevista para el periódico La Opinión de España Mauas nos dice que “la película solo utiliza la muerte de Benjamin como hilo conductor de la trama, no es una película sobre su muerte: son las relaciones entre el norte europeo y España, entre la guerra mundial y la guerra civil, cómo ese norte de España ocupado por fuerzas alemanas que entran y salen, y también la visión benjaminiana de la historia, que es lo que más me interesaba.” Y en términos de su método el cineasta comenta más adelante que “me erijo un poco en investigador buscando el detalle para a través de las pequeñas memorias construir una verdad mayor.” Y esa búsqueda de lo general en lo particular, de lo universal en lo singular, de una vida en una memoria es una búsqueda que está presente en Benjamin desde sus ensayos tempranos de 1914, 15 y 16, hasta como vimos, en su último texto de 1940.

La mirada inquisitiva de Mauas, su constante cuestionamiento de todo lo que hasta ese momento constituía la versión oficial de los hechos, lo convierte en un sujeto que es mirado con un poco de desconfianza por los custodios de la memoria de Benjamin. Encontramos algunas cosas que no son evidentes en el documental y que merecen mención. Me refiero a algunos de los académicos e intelectuales entrevistados y la forma en que estos ven lo que Mauas está tratando de hacer. Tres de los intelectuales entrevistados son particularmente importantes: Stephane Moses, Gary Smith, y Rolf Tiedemann.

Stephane Moses fue amigo íntimo de Gershom Scholem y es autor del libro El Ángel de la historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem. La preocupación principal de Moses en sus trabajos siempre ha sido el lugar del judaísmo en el pensamiento de Benjamin, y así lo podemos ver como el custodio del Benjamin judío. ¿Cúal es la recepción de Stephane Moses? Moses acusa a Mauas de tener una mentalidad policiaca, y termina por decirle que al fin y al cabo la ausencia de testigos fieles como los busca Mauas no importa. El otro académico importante es Gary Smith. Smith editó dos de las primeras colecciones de escritos de Benjamin y de reacciones que fueron esenciales en la difusión de su obra en la academia norteamericana. Smith es el que más lacónico se presenta ante las preguntas de Mauas, y su conducta es de alguien que sospecha de las intenciones del cineasta. Mauas le presenta a Smith una carta escrita por este y dirigida a Tiedemann sobre el hijo de la señora Gurland y una conversación que tuvo Smith con el joven. Frente a esta confrontación, Smith queda demasiado sorprendido y dice no recordar la carta que tiene ya 23 años de escrita. Smith le dice a Mauas “¡oh, ahora me quieres interrogar a mí!” Lo importante de la reacción de Smith es que al principio este le dice a Mauas qué más hace falta si se tiene el testimonio de la señora Gurland y de su hijo Joseph sobre el suicidio. Luego de leer la carta Smith acepta que él mismo veía una tensión fuerte en la memoria de Joseph Gurland cuando lo entrevistó. Hay algo importante aquí que creo vale la pena comentar sobre Smith. Y es que en los círculos de los estudiosos de Benjamín, Smith es una figura de mucha desconfianza, pues por años han existido rumores de que este tiene en su poder correspondencia de Benjamin y sobre Benjamin que nunca ha querido compartir y mucho menos depositar en el Archivo en Alemania. Así, su propio carácter y credibilidad están puestos en duda. Finalmente, está Rolph Tiedemann que, como bien lo identifica Mauas en la película, es el editor de las obras completas de Benjamin, pero más importante aún, fue el custodio del Archivo de Theodor W. Adorno y trustee del caudal de herencia de Benjamin. Hasta el año 2002 nadie que no tuviera el beneplácito de Tiedemann podía tener acceso abierto a los archivos.4 Tiedemann acusa a Mauas de tener un tono “inquisitorial.”

Los académicos más importantes llegan a molestarse o por lo menos a incomodarse por las preguntas de Mauas, y esa molestia creo que responde a la otra batalla, ridícula de por sí, sobre la custodia de la memoria de Benjamin. En esa batalla han olvidado que para Benjamin “la memoria no [es] un instrumento para explorar el pasado, sino su escenario.”5 En este escenario el papel de estos académicos ha sido triste por demás.

- Hay dos biografías excelentes sobre Benjamin. La biografía clásica es, Momme Brodersen, Walter Benjamin: A Biography, trad. Malcolm R. Green y Ingrida Ligers (Londres: Verso, 1996). La biografía intelectual, que es extraordinaria, por Bernd Witte, Walter Benjamin: An Intellectual Biography, trad. James Rolleston (Michigan: Wayne State University Press, 1997). Recientemente fue publicada una biografía monumental que intenta reconstruir la vida de Benjamin a través de su obra, Bruno Tackels, Walter Benjamin: una vida en los textos, trad. Josep Aguado Codes y Inmaculada Miñana Arnao (Valencia: Universitat de Valencia, 2012). La documentación en torno a todo el caso se encuentra en Ingrid Scheurmann y Konrad Scheurmann, eds. For Walter Benjamin: Documentation, Essays, and a Sketch, trad. Timothy Nevill (Bonn: AsKI, 1993). [↩]

- Lo que sigue no es un resumen ni reseña del documental, sino unas reacciones sobre sus implicaciones. Mi intención es despertar la curiosidad del lector, no solo por el documental sino además por la historia misma y el pensamiento de Walter Benjamin. [↩]

- Walter Benjamin, Conceptos de filosofía de la historia, trad. H.A. Murena y D.J. Vogelmann (Buenos Aires: Terramar Ediciones, 2007), p. 75. [↩]

- Esto era una queja común entre los biógrafos de Benjamin. Basta con citar la nota de autor de Brodersen, Ibid. “…my work received no support whatsoever from the trustees of the Benjamin estate in Frankfurt. My numerous requests for information and Access to certain documents were all flatly refused, and the door was closed in my face when I attempted to enter the hallowed sactuary of the Adorno archive.” p. X. Esto parece haber cambiado desde el año 2004, cuando se establecieron los Archivos de Walter Benjamin bajo la Academia de las Artes en Berlín. Dos volúmenes exquisitos han sido publicados, uno con material primario: Archivos de Walter Benjamin: fotografías, textos y dibujos (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2010) y el otro un atlas virtual muy interesante con DVD y CD: Atlas Walter Benjamin Constelaciones (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2010). [↩]

- Walter Benjamin, “Crónica de Berlín” en Escritos autobiográficos, trad. Teresa Rocha Barco (Madrid: Alianza Editorial, 1996) p. 210. He modificado la traducción de este pasaje, en específico el término “memoria”, que ha sido traducido en esta edición como “consciencia.” Sin embargo, la traducción inglesa es “memory.” La palabra utilizada por Benjamin en la edición original del alemán es “Gedachtnis.” Ver Walter Benjamin, Fragmente Autobiographische Schriften, Gesammelte Schriften Band VI (Frankfurt: Suhrkamp, 1991) p.486. [↩]