Un verano en Cuernavaca

Esta es una colaboración entre 80 grados y la Academia Puertorriqueña de la Historia en un afán compartido de estimular el debate plural y crítico sobre los procesos que constituyen nuestra historia.

Vista de Cuernavaca. Pintura de August Lohr (1899).

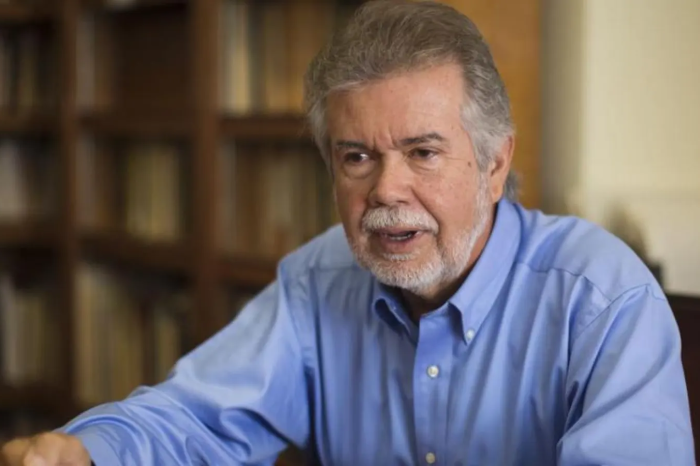

En 1969, un grupo de jóvenes universitarios puertorriqueños tuvo la oportunidad de estar un verano en Cuernavaca, para entonces un lugar tan lindo que parecía una tarjeta postal o un paisaje de época. Varias energías gravitaron para que se concretara el viaje: la rectoría de Abrahán Díaz González en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico – que tendría los días contados a partir de ese viaje-; un particular momento ecuménico – secuela de la gestión pastoral del papa Juan XXIII-, en el que figuraban pastores protestantes progresistas y sacerdotes ídem que sirvieron de chaperones; un Decano de Estudiantes de la Universidad convencido de que los estudiantes podían movilizarse desde diferentes plataformas y el Programa de Honor de la UPR -que merece una mención especial- porque fue un espacio de crecimiento significativo, una especie de bildungraum para muchos de nosotros en un tiempo, que con sus contradicciones, desbordes e ingenuidades, proponía primaveras importantes.

Las calles de París, 1968.

La alusión a la primavera, deben saber, no es fortuita. Apenas un año antes, los tanques soviéticos habían aplastado los intentos del gobierno de Alexander Dubcek en Checoslovaquia de articular un “socialismo humano”. Al igual que en las primaveras posteriores en el Magreb, Turquía e Irán, los jóvenes de la Primavera de Praga cuestionaron desde la crítica, el arte y la indignación, a las instituciones agotadas, las dominaciones hegemónicas, las rutinas rancias y las prisiones físicas y mentales.

La Plaza de las Tres Culturas: el lugar de la Masacre de Tlatelolco

Perfilando nuevos horizontes utópicos, en torno a 1968, en Francia, Estados Unidos, México y Puerto Rico se realizaron asaltos al cielo que se estrellaron en el corto plazo, incluso con resultados bastante siniestros como la Masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968. A pesar de la represión dura y pura, esas protestas potenciaron a la larga transformaciones políticas, intelectuales y estéticas fulgurantes que inspiran todavía, aunque fueron seguidas por reconversiones asfixiantes de lo público y el ordenamiento neoliberal cuyas pautas persisten.

Iván Illich (1926-2002)

Cuando el verano de 1969 ya se insinuaba, Iván Illich pronunció el discurso de graduación de la Universidad de Puerto Rico. Así describe el autor colombiano Gonzalo Vallejo Arcila a Illich: “Uno de los humanistas más destacados, incomprendido, vilipendiado y sometido de manera injusta e inclemente a los vejámenes propios de quien está reseñado como anarquista e incluido en el índex pedagógico del siglo XX, ha sido el filósofo austriaco Iván Illich”.

Puerto Rico llegó a Illich vía Nueva York, donde sirvió como sacerdote jesuita en la comunidad diaspórica. En 1956 asumió un cargo directivo en la Universidad Católica en Ponce y fue asesor del Consejo Superior de Enseñanza. Las desavenecias con la jerarquía católica ponceña encabezada por el ultramontano Obispo McManus no se hicieran esperar. Para 1966, Illich había renunciado a su cargo en Ponce y pedido licencia de sus deberes sacerdotales, pero no olvidó a Puerto Rico.

Se mudó a México, donde fundó el Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca, un espacio laico para el pensamiento y el diálogo que financiaba parcialmente sus operaciones ofreciendo clases de español para norteamericanos y europeos que iban a estudiar, trabajar o servir de cooperantes en América Latina. Fue allí en Cuernavaca donde volví a ver al hermano marianista Gerald Morris, quien había sido principal del Colegio Ponceño de Varones donde cursé del kinder al cuarto grado (a partir de ahí las niñas teníamos que emigrar a otras escuelas mixtas). Estaba convertido en hippie con chancletas y pelo largo y era uno de los que habían seguido a Illich en su viaje a Cuernavaca.

Leí el discurso de 1969 cuando hace algunos años presenté el libro Universidad y Sociedad (Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2002) que contenía los mensajes del rector Díaz González y los discursos de graduación que se habían pronunciado durante su incumbencia. Confieso que experimenté entonces un momento Proust, con la clásica galletita mojada en chocolate que detona memorias entrañables.

Esto de las memorias sensoriales no es poca cosa. Activados los archivos de los sentidos, se abren compuertas inesperadas, la memoria se acuerpa. Preparando la presentación de aquel libro, conversé con el colega Aníbal Sepúlveda Rivera, compañero de tantos viajes personales e intelectuales. Su memoria más estimada del rector Abrahán en 1969 no tenía nada de ideológica, era una memoria gustativa: el sabor de un jugo de piña Lotus que sin probar una gota Aníbal le pasó al Rector que no había comido ni bebido nada tratando de detener la invasión de las derechas a la Universidad de Puerto Rico. “Estoy estragao” le dijo disculpándose el Rector a Aníbal mientras apuraba la latita.

Los discursos de Margot Arce de Vázquez (1967), José Echevarría (1968) e Iván Illich (1969) son todos unas filigranas. Comparten un aire de familia, aunque su tesitura sea diversa, porque son abordajes francos a una época de tumultos de espíritu a la vez que convocan a los anclajes que sostienen siempre a una Universidad que se respete a sí misma.

Iván Illich en Cuernavaca

El discurso de graduación en boca de Illich fue la clásica bomba del anarquista en medio del teatro. Teatro no faltaba: el de la Universidad donde se celebraba la graduación. E Illich era un anarquista radical bona fide y en ejercicio. Sin embargo, la bomba y el anarquista de este relato no provocaron la estampida de los asistentes como fue la costumbre en Europa a principios de siglo XX cuando se sucedían actos de terror en teatros y lugares de asamblea. Los graduandos y sus familias de 1969 en Puerto Rico se quedaron muy modositos en sus asientos y los diplomas y medallas fueron debidamente concedidos. Yo creo que el discurso se despachó como iconoclastía de ese ser de extraño aspecto y apellido que era Illich.

Aquí sólo adelanto algunas ideas de este, pero recomiendo que lo lean al completo por todo lo que tiene de voz profética. Al estilo de Kant cuando definió la Ilustración como la salida de una minoría de edad, Illich propuso como su mensaje a los graduandos “que estamos poniendo fin a la edad escolar que nos ha cobijado desde hace 200 años”. Y a partir de ahí, el orador hizo dos cosas: desmitificó el propio acto de graduación que se estaba llevando a cabo y desmontó la gran narrativa política, económica y cultural de esa institución de la modernidad que se conoce como la Escuela. En corto: señaló que la escolaridad era un dispositivo para la tecnocracia y la sociedad de consumo. Más aún, la escuela era un anacronismo al igual que lo eran la soberanía nacional, el narcisismo cultural y la autarquía económica.

Paulo Freire (der.), el educador de Brasil, en Cuernavaca.

No sé si se entendió por el público lo más decisivo: que la Escuela había servido para estrangular la imaginación, la capacidad de las personas de inventarse a sí mismas y que de esa verdad no se habían enterado las protestas estudiantiles en el mundo, enredadas en motines por lo efímero. El colofón del discurso no tiene desperdicio: “Esperemos nuestra salvación mediante la sorpresa que nos llega del Otro”, con lo cual se adelantaba a todos los mantras de alteridad que circulan todavía por ahí, cinco décadas y pico después, como si fueran Mediterráneos acabados de descubrir.

Pocas semanas de aquel grito de guerra a la escolaridad y a la institucionalización de los saberes, partíamos rumbo a Cuernavaca 33 estudiantes universitarios puertorriqueños a estar con Illich en Cuernavaca. Al CIDOC, que hasta su nombre era raro.

Más de cinco décadas después, desde la opacidad de la memoria debido a las revisitaciones, interpretaciones y reinterpretaciones, recupero poco de los cotidiano en el CIDOC. Mi memoria tiene que ver más con las atmósferas, con los espacios, con una inserción en el mundo latinoamericano desde la emergencia y los aplastamientos de la utopía (sobre todo porque, sin cumplirse el año de Tlatelolco, el país que celebró las Olimpiadas dos semanas después de la Masacre se ufanaba de paz y orden) , y con un sentimiento de cierta naiveté puertorriqueña para entender lo que pasaba y si realmente yo era latinoamericana. En el verano de 1969 vivía en un mundo bipolar en más de un sentido que nos organizaba con bastante rigidez mental como la escuela que Illich detestaba. El nihilismo creativo de Illich lo vine a entender mucho, mucho tiempo después.

Al aire libre, diálogos y testimonios. Illich con estudiantes en CIDOC.

Su presencia se me antoja ahora fantasmagórica. Una especie de gurú, de santón salpicado de new age, una presencia que dominaba las paredes blancas del Centro, que en muchas ocasiones se sentaba en las mesas con los estudiantes, los que veníamos al curso de verano y los que tomaban los cursos de idioma que para algunos paranoicos podían ser gente de la CIA. Había algo de irreal, de Shangri-la en aquella casa lechada de cal donde las buganvilias crecían desaforadamente.

Cuernavaca: la ciudad de la eterna primavera

El CIDOC tenía hasta la sacralidad de un santuario para perseguidos en momentos en que despegaba con fuerza la Guerra Sucia. Francisco Juliao, el dirigente campesino de Brasil, nos dio un seminario que pretendió acortar distancias entre nuestros perfiles citadinos de revoluciones aprendidas y la lucha secular y sangrienta por la tierra. El exotismo o el “orientalismo” -homologando el concepto que Edward Said aplica a los imaginarios europeos sobre Oriente- medió, sin embargo, muchas de mis experiencias. En los viajes al campo ejidal mexicano, mi mirada tenía todavía mucho de turística o cinematográfica, una distancia que adjudico al ser yo de alguna manera, y a pesar de los pesares, hija del desarrollo.

Francisco Juliao: “Reforma agraria, por la ley o por la fuerza”.

En medio de nuestra estadía, las noticias llegadas de Puerto Rico jamaquearon nuestro viaje. Mediante una campaña concertada por el periódico El Mundo, las facciones anti-Abrahán en la UPR y el partido triunfante en 1968 (en unas elecciones que no esperaba ganar), los estudiantes viajeros y sus mentores nos convertimos en unos cuadros maoístas, foquistas, bolcheviques, fidelistas y todo lo maligno que proveía el diccionario de la Guerra Fría. En las columnas periodísticas de Miguel Ángel Santín y Eliseo Combas Guerra, habíamos venido a Cuernavaca a adiestrarnos ideológica y militarmente en la Revolución. Éramos una vanguardia, entrenada y peligrosa. Las cartas con recortes de los reportajes y columnas incendiarias y las llamadas de nuestras familias no se hicieron esperar. ¿Cómo explicarle a los que estaban allá en la isla que nada de eso se había dado y más aún que la experiencia de CIDOC, sin reglas obvias y mucho desenfado, era lo más alejado posible a un entrenamiento guerrillero?

La educación desescolarizada

Quizás esa fue la lección subterránea que aprendí de aquella experiencia. Que el verano en Cuernavaca, en el CIDOC, tenía que ver más con una estética de la conversación, del deambular, de toparse con gente y hablar, fantasear, sin rutinas aburridas ni exámenes de comprobación. Era una anti-escuela, tal y como había desafiado Illich en su discurso de graduación. Una educación sentimental, si se quiere, que para mí ha continuado hasta el día de hoy, aunque no siempre fielmente apreciada por el conocimiento racional, que es mi otra cara.

Había pasado la primavera, también pasó el verano en Cuernavaca y poco antes de las Navidades- para seguir con lo de las estaciones, aunque en Puerto Rico no se dan como en el cine ni suenan como a Vivaldi-, el rector Abrahán Díaz González, enfrentado a una gran cruzada anti-comunista y contra-insurgente así como a las sospechas por su “reformismo” de parte de las izquierdas, apareció en la televisión. Había decidido explicar la situación de asedio sobre la UPR y la decisión del Senado Académico de solicitar que el programa de entrenamiento y adoctrinamiento militar conocido como ROTC fuese removido del campus universitario lo que para sus detractores era la prueba fehaciente de que la UPR estaba en manos de comunistas y barbudos fidelistas.

Protestas contra el ROTC, noviembre de 1969. Cruce entre la Avenida Ponce de León y la calle Dr. José M. Gándara.

Hablándole al país a través de las cámaras de WIPR, el Rector Abrahán pronunció uno de los discursos más importantes en la vida de nuestra universidad y, por qué no decirlo, en la vida moderna de Puerto Rico. Apenas un año había transcurrido desde la derrota electoral que puso fin a una era política bajo el Partido Popular Democrático que el Rector no eludió calibrar; reconoce los innegables logros, pero también los profundos errores labrados en esos 28 años: el autoritarismo, el hiperpartidismo, la sospecha frente a la inteligencia, la masividad que hace caso omiso de la calidad. Confiesa que hubiese preferido continuar su dedicación a la causa de la institución dentro de los confines del recinto pero que su silencio podría ya ser malinterpretado. La falta de respeto hacia la Universidad de Puerto Rico no permitía ya su inhibición pública. A la Universidad la habían traicionado aquellos que utilizaban mal la libertad académica pero también habían traicionado a la democracia los que abusaban de libertades como las de la prensa para sembrar odios y esparcir falsedades.

El discurso y la destitución del rector Abrahán Díaz González.

El discurso y la destitución del rector Abrahán Díaz González.

Como abogado toma la palabra para presentar el caso y hace desfilar la prueba de cómo se ha tratado de confundir al país manipulando escenarios, cocinando rumores, alentando la histeria sobre la Universidad. No es, sin embargo, el abogado con su argumentación precisa y desnuda de circunloquios el que florece a lo largo del mensaje. Es el comentarista sagaz de una época, aquel que intenta desvelar la cifra íntima de los trabajos y los días que le ha tocado vivir, el que finalmente rubrica. Lo que han hecho los primitivismos políticos, señala, han sido impedir el verdadero cultivo: un entendimiento atemperado a los tiempos de lo que es la libertad y la recomposición del tejido social desde una solidaridad generacional. Es en la reconciliación creativa y respetuosa de las generaciones que reside el valor más profundo de la protesta estudiantil:

Si bien la protesta resulta a veces desorientada, es imperativo que reconozcamos que ella refleja no solamente las inquietudes de la juventud, sino también las de la gran mayoría de nosotros los mayores. El ideal de paz y de justicia no es patrimonio exclusivo de una generación. Los mayores tenemos también serias quejas contra la situación en la Universidad, en el país, y en toda la humanidad. Nuestra mayor esperanza para salvar la frontera de incomprensión que separa las generaciones descansa, precisamente, en nuestra capacidad de demostrar con hechos la solidaridad que une a los jóvenes y a los mayores en esta tierra para poner fin a la impiedad del hombre con el hombre, para corregir las graves injusticias contra el débil, y para darle sentido de realidad a nuestras aspiraciones de verdadera civilización. Cometeríamos un grave error si por falta de comprensión menospreciamos la virtud de la protesta y la noble rebeldía.

A fines de ese año -en el invierno de nuestros infortunios- el rector Díaz González fue destituido por el Consejo de Educación Superior (CES). Con las maletas apenas deshechas de nuestra estancia en Cuernavaca donde atisbamos una sociabilidad de mundos mejores, la Universidad entraba en su etapa más tenebrosa. Advendría una larga estación de represiones, expulsiones, carpeteos, ejecuciones sumarias, bombazos y muertes. Eran las antípodas de la convocatoria de Iván Illich de desescolarizar la educación para que floreciera el saber en libertad.