Ágora: el legado de una ausencia

Alguna vez dijo Nietzsche que, a primera vista, era inexplicable que el cristianismo hubiese triunfado políticamente frente a un adversario otrora tan formidable como la refinada cultura pagana. En un segundo vistazo, la situación se torna quizás un poco más clara. El paganismo, expresión religiosa de las clases altas en lo que fue quedando del Imperio Romano, no fue capaz de enfrentar el mensaje popular del Evangelio, constituido en el único movimiento social capaz de asestarle un último golpe mortal. Esta muerte lenta no significó, por supuesto, que el paganismo desapareciera por completo o que el cristianismo resultase ileso, o fuera poco «receptivo», ante el intenso intercambio que duró tantos siglos. La cultura occidental que nos han legado la mal llamada Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración es, a la vez, una irrevocablemente cristiana y helénica. Cuál sea la proporción exacta y qué de ello dé lugar a lamentos o gloríos, es un debate tan arduo como inútil.

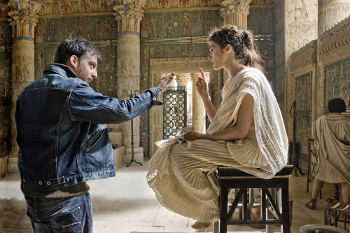

De alguna manera, el escenario que nos presenta Ágora (2009), la galardonada película del director español Alejandro Amenábar, nos permite recrear algunos de los muchos puntos de inflexión de esta historia de creyentes y paganos y dar rienda a la catarsis. El filme nos parece poner en la situación de escoger a uno u otro de nuestros progenitores: el cristiano o la pagana; el de la religiosidad ciega o la de la filosofía y culto elevado. Amenábar parece situarnos ante una decisión final. ¿Turba hambrienta o pater civilizado? Esta lectura es, no obstante, un falso dilema: el filme contraviene cualquier decisión de tal tipo. No plantea así el problema.

La lucha en el período del filme no se dio entre creyentes y ateos, sino entre creyentes y creyentes. No enfrentó a racionales e irracionales, civilizados e ignorantes, sino a sistemas completos de valores, más opuestos en su práctica que en su contenido. La diferencia fundamental que podemos señalar, y la que a su vez permitió la victoria del cristianismo, fue la consecuencia con la que éste puso en práctica ciertos valores. Nuestra sociedad, cuya mentalidad es aún del siglo pasado, cree vivir una situación similar a la (¿falsamente?) representada en la cinta. En los países democráticos «modelos», el fundamentalismo religioso, cristiano o musulmán, parece enconarse contra el arsenal científico y el carácter secular de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, no se trata de gentes que viven bajo el signo del capricho irracional. Los ciudadanos religiosos (cristianos o no) se han percatado de que la democracia, siendo en sus inicios paradójicamente deísta y secular, alberga para ellos y su modo de vida un espacio. Se trata, cuando no de violencias irrazonables, de verdaderas ansias de justicia a uno y el otro lado del debate, que apenas llega a serlo.

Agora nos ofrece un caudal de situaciones catalizadoras para reflexiones muy saludables. No porque nos invite a proyectarnos a esa época con nuestras mentalidades –anacronismo inútil y fatal– si no porque nos invita a explorar sensibilidades que nos sirven tanto para entender un poco aquél tiempo, como para enfrentar sin tanto sesgo el nuestro. En ese sentido, el espectador encuentra una ruta para explorar la profunda ambigüedad que opera en nosotros tanto o más que en aquél adorable esclavo, enamorado de su señora, anonadado por ésta y por su estilo de vida, fiel a ella y a la filosofía, a la vez que desafecto y resentido. Amenábar nos permite regodearnos en esa divagación hiriente y fértil entre el legado y las posibilidades que nos han ofrecido la ciencia y la filosofía y su aspiración a la verdad; y la solidaridad, el afecto, la abolición de las clases sociales y la igualdad que alguna vez predicaron tanto filósofos como cristianos.

Hipatia, junto a Galileo y Bruno, símbolos tras el Renacimiento del «martirio por la ciencia», es un personaje edificante no porque fuese filósofa o atea, característica ésta última que no tenía, sino porque nos plantea ciertos valores aún progresistas, abandonados a su suerte en nuestro siglo. Que haya «hermandad» más fuerte que la nacionalidad o el credo religioso y que haya quien integre la tolerancia como principio de vida, es todavía un buen ejemplo, quizás tardío, tras las debacles y los genocidios propulsados por los nacional-socialismos, los espíritus de nación y las razas superiores del siglo veinte.

Por otro lado, Orígenes de Alejandría ya había dicho que mientras Platón celebraba la generosidad o la virtud, cocinaba un mismo plato para unas pocas personas; mientras él, antes de celebrar dichas virtudes, había ya cocinado muchos platos para muchas y distintas personas. El sistema de valores agonizante, hipócrita a veces, del paganismo, se daba golpes infructuosamente con una práctica nueva del «amor» y la solidaridad social que, si bien carecía del brillo especulativo de los grandes humanistas helenísticos, por el contrario, albergaba el calor humano y la salud psicológica suficientes como para hacer palidecer cualquier otro reclamo competidor de «caridad, verdad y progreso».

Hoy en día el debate debería circunscribirse a este aspecto, a saber, el de dar énfasis a la calidad y extensión de la práctica de ciertos valores sociales, vengan de donde vengan y no a la sórdida disputa entre contenidos, o entre «la fe o el vacío». Vacíos o llenos, con o sin dios, la caridad no ha dejado de pasearse por las sociedades humanas. No deberíamos situarnos ante una decisión facciosa, sino ante una decisión integral. Es decir, no se trata de debatirnos entre una verdad religiosa u otra, o entre una de éstas en lugar del ateísmo, sino entre la vida facciosa y la apuesta por lo que nos hace humanos e iguales, entre estar vivos o muertos moralmente. Esa decisión, sin embargo, es a su vez, facciosa, puesto que nos sitúa en uno de los dos bandos grandes e insoslayables, los únicos dos: el de ser razonables y apostar por la humanidad o el de hallar fuerzas sólo en lo que nos separa y alimentar más aún los ciclos de violencia que vivimos.

Como dijese Kant, el hombre apenas es razonable, y sólo podría, con mucho esfuerzo, ser racional. La Ilustración está plagada de valores que no se han tenido muy en cuenta en nuestros tiempos, como el «cultivo de uno mismo». Los valores para cultivarnos en tanto humanos son, al parecer, la democracia, la inclusión, la razonabilidad y el cultivo de las ciencias y las artes todas. Tales valores no se hallan excluidos de la suscripción o no de religiones. A un lado y otro del debate entre ateos y creyentes, hallamos evangelizadores, mártires, dictadores, ignorantes y sabios de gran profundidad. La idea de un proyecto común, de apostar juntos por un sistema de valores más alto que el que conocemos y más inclusivo –tarea de la imaginación política, por un lado, y de la sensibilidad individual, por el otro– es más razonable que la de insistir en demarcar fronteras y luchar hasta «la muerte» por el derecho a implantar la muerte.

El reto de aquella época de atmósfera alejandrina es, quizás, el mismo que el nuestro. En su escuela estudiaron grandes obispos cristianos y grandes filósofos paganos. La coexistencia de esos individuos puede ser una metáfora para la futura coexistencia de clases y seres humanos con credos diferentes. Allí donde hubo una hermandad «escolar» puede leerse una futura hermandad política internacional. Estoy seguro de que «ser razonable» es un proyecto atractivo tanto para ateos como para creyentes diversos, aunque hallarle una definición común a ese calificativo nos vaya tomando doscientos años de secularización sin aparente éxito alguno.

(El autor es estudiante de filosofía del Recinto de Río Piedras de la UPR)