De la brevedad de la vida y los placeres del cuerpo

“Sex, as they harshly call it,

I fell into this morning…

And yet sometimes

all seems post coitum triste

and I am a mere bystander…”

–Adrienne Rich, Two Songs

A la diosa/mujer del cielo primaveral, cuya gracia es vida…

Después de la Biblia, es posible que el libro más influyente en la historia de las letras occidentales sea la famosa autobiografía espiritual de Aurelio Agustín, obispo de Hipona, titulada Las confesiones. Escritas a fines del siglo cuarto de nuestra era, Las confesiones se han leído desde múltiples perspectivas: como el paradigma de una peculiar subjetividad cristiana, el bautismo de la cultura clásica grecorromana, la matriz de una rigurosa doctrina antropológica del pecado y la gracia, el paso de la veneración de los mártires a la hegemonía de los obispos. Son, por lo general, lecturas varoniles, postuladas por jerarcas eclesiásticos o doctos teólogos.Otros lectores han admirado y elogiado el estilo literario del gran profesor de retórica que era Agustín. Muchos recordamos con cierta nostalgia la emoción que nos embargó su primera lectura. En Las confesiones han abrevado dieciséis siglos de sensibilidad religiosa y estética occidentales. Han contribuido significativamente a configurar la moralidad imperante y servido de modelo a la literatura autobiográfica. Sus conflictos espirituales han modelado la conciencia ética que aún rige en nuestras sociedades, aunque sea en el testimonio de sus múltiples infracciones.

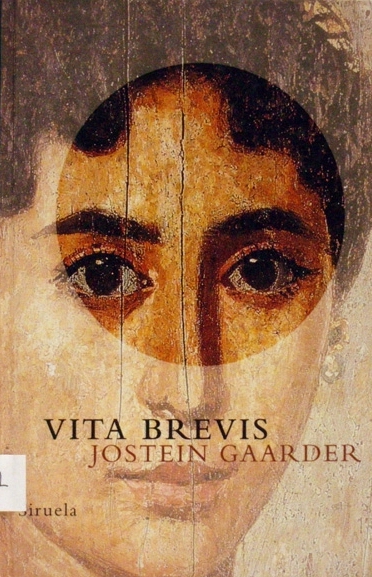

En 1997, mil seiscientos años después de tomar san Agustín la pluma para relatar la historia de su tormentoso y angustioso peregrinaje espiritual, el autor noruego Jostein Gaarder escribió una peculiar e innovadora respuesta literaria a Las confesiones. En una sugestiva obra, titulada Vita brevis: la carta de Floria Emilia a Aurelio Agustín, Gaarder encara un enigmático, pero decisivo pasaje de la autobiografía agustiniana. El obispo de Hipona, dedicado tras su conversión a la vida casta y al cultivo de la santidad, rememora con amargura su anterior apego a la concupiscencia y carnalidad. Un recuerdo sobre todo le atormenta: durante alrededor de doce años había vivido en concubinato con una mujer, la madre de su único hijo, Adeodato. Se arrepiente con dolor, no de haber abandonado a esa mujer, sino de su servidumbre al placer carnal, su anterior esclavitud al deseo sexual.

Agustín es muy explícito al describir lo difícil que fue separarse de esa mujer. Confiesa que al apartarse de “la mujer con quien compartía mi lecho, el corazón, rasgado por donde más unido a ella estaba, quedó llagado y manando sangre… No se curaba aquella herida mía tras ser arrancado de la mujer con quien compartía mi vida… (Las confesiones, VI, 15). Ese amargo dolor es señal de que permanecía “esclavo de la sensualidad”. Recordar los placeres de su cuerpo conllevaba permanecer encadenado a la lascivia y el pecado. Tenía, pensaba Agustín, que someterse a las más rigurosa disciplina de castidad.

No conocemos el nombre de esa mujer. En realidad, no sabemos nada significativo de ella. A Agustín, ocupado por su propio laberinto espiritual, no pareció preocuparle el destino de esa mujer. Ella, la innominada, pasa a la historia sencillamente con el título de “la concubina” de san Agustín, aquella cuyo cuerpo tentador le encadenaba a la concupiscencia. Nada más. Nunca ha importado su nombre, su persona, sus sentimientos, alegrías o tristezas. Su destino ha sido siempre la exclusión; ser la marginada de la extensa e intensa literatura sobre la espiritualidad agustina.

Gaarder, con magistral imaginación, nos hace creer que en una pequeña librería de Buenos Aires, dedicada al comercio de libros antiguos, adquiere una copia de una carta de justamente esa mujer, escrita a Agustín tras leer Las confesiones. El autor noruego se encarga de que se traduzca la carta (está redactada, como era de esperarse, en latín) y se publique (a pesar de cierta conspiración de la Biblioteca del Vaticano para ocultarla).

La mujer inicia la epístola explicitando su nombre: Floria Emilia. Deja de ser la innominada concubina, el anónimo objeto de la tentación carnal. Asume la palabra y el derecho a narrar, desde su propia identidad y subjetividad, la historia de sus relaciones con el ahora obispo de la Iglesia. Es la feroz resistencia femenina al dominio varonil de la construcción de la espiritualidad y la carnalidad. En el proceso de narrar su historia, sin embargo, la epístola desborda las fronteras de la relación entre un hombre y una mujer. Se convierte en una visión alterna y antagónica a Las confesiones respecto al eje temático clave del pecado y la gracia.

La mujer inicia la epístola explicitando su nombre: Floria Emilia. Deja de ser la innominada concubina, el anónimo objeto de la tentación carnal. Asume la palabra y el derecho a narrar, desde su propia identidad y subjetividad, la historia de sus relaciones con el ahora obispo de la Iglesia. Es la feroz resistencia femenina al dominio varonil de la construcción de la espiritualidad y la carnalidad. En el proceso de narrar su historia, sin embargo, la epístola desborda las fronteras de la relación entre un hombre y una mujer. Se convierte en una visión alterna y antagónica a Las confesiones respecto al eje temático clave del pecado y la gracia.

Floria Emilia sigue con burlona ironía la pugna de Agustín contra la carnalidad y el placer sensorial: su repudio al deleite en la comida y la bebida, al placer musical, a la contemplación grata de la naturaleza y, sobre todo, al disfrute de la sexualidad. Desde lejos le exclama al Agustín que una vez disfrutó con ella de intensas noches de placer, “Luchas cada día contra la concupiscencia… Has dejado de amar, Aurelio. De igual modo has dejado de disfrutar de la comida, has dejado de oler las flores, y casi has dejado de escuchar el canto de los salmos… Aplastaría esa horrible y forzada palabra ‘continencia’, pues es verdad que aún pesa como un yugo sobre tu mente. Quizá lo único capaz de salvarte sea un abrazo mío”.

La vida es breve (vita brevis), demasiado breve, afirma la repudiada mujer. Mientras la existencia dure debemos honrar a Dios, el Creador, mediante el regocijo en los placeres de su creación. Floria Emilia reivindica al cuerpo y sus deleites, despreciados por rígidos esquemas teológicos dualistas canonizados a la sombra de la autoridad monumental del Obispo de Hipona. Pugnaz y audazmente, le recuerda a Agustín los intensos placeres y deleites de las largas noches en las que sus cuerpos desnudos se entregaban a los pasiones más ardientes del placer carnal.

Se asoma, en esta rebelde y heterodoxa respuesta de la mujer que por largo tiempo había sido amante de Agustín, una tentadora espiritualidad del deleite carnal; quizá incluso una teología del placer, de la adoración a Dios al recorrer los senderos corporales del placer. Ante los ojos de Dios, ¿podría una noche de placer sexual ser comparable en espiritualidad a otra de desvelada oración? Se configura una espiritualidad del placer carnal en la que resuena el erotismo del canónico Cantar de los Cantares, libre de las innumerables alegorías que ha sufrido durante más de dos milenios (el atreverse a traducirlo al castellano fue una de las razones por las que fray Luis de León padeció por varios años el rudo calabozo de la temible Inquisición española).

Reluce una mirada al amor corporal opuesta a la enunciada por el casto Agustín. Una mirada que evoca el conflicto de memorias en el brillante ensayo de nuestro Arcadio Díaz Quiñones, La memoria rota (1993): “El poder de la seducción, el exaltado deleite de los sentidos, en especial la sensualidad misteriosa… es lo que la memoria construye. Esa es su verdad constitutiva: una verdad corporal… Es la memoria del irrestricto disfrute del amor en la tierra, las historias del cuerpo, Adán y Eva, elevadas a dimensión redentora”.

Pero, algo más late intensamente en esta atrevida epístola. El repudio al placer carnal, ¿no conlleva con excesiva frecuencia la degradación de la mujer como fuente de tentación e invitación al pecado de la sensualidad? “Tengo miedo“, le escribe a Agustín Floria Emilia, “de qué puedan llegar a hacer algún día los hombres de la Iglesia a mujeres como yo… porque creadas por Dios como tales, os tentamos a vosotros…”. El dualismo alma/cuerpo se ha hecho acompañar siempre por otro: la dicotomía hombre/mujer. La mujer, desde los textos deuterocanónicos y apócrifos judíos de la época intertestamentaria y los escritos normativos aristotélicos en el mundo conceptual helénico, ha sido reducida con excesiva frecuencia a la corporalidad seductora, carnal, irracional.

“Toda malicia es poca junto a la de la mujer…

Por la mujer empezó el pecado,

y por su culpa todos morimos…

Ante una joven atrevida, refuerza la guardia,

no sea que al menor descuido, se aproveche de ti.

Guárdate de sus ojos descarados,

y no te extrañes si te conducen al mal”.

(Eclesiástico 25:19, 24; 26:19-11)

Floria Emilia se rebela contra esa pesada carga histórica patriarcal y reclama, en disputa con la cultura tradicional y los jerarcas de la iglesia, el derecho de la mujer a su racionalidad, su autonomía espiritual y la gracia de su corporalidad. Vita brevis es un himno a la virtud femenina de disfrutar alegremente los placeres del cuerpo,

libre de falsas inhibiciones impuestas por jerarcas eclesiásticos y, al mismo tiempo, de participar con derecho pleno en la conversación sobre la verdad, el bien y la belleza, por tanto tiempo monopolizada por varones.

Dudo mucho que este relato empañe la vigencia de Las confesiones como el gran clásico de la autobiografía espiritual occidental y cristiana (tampoco creo que esa sea la intención de Gaarder). Pero altera radicalmente nuestra valoración del cuerpo y sus placeres, tan distante de la que impera en Las confesiones. La lectura de la

ancestral y elegante autobiografía espiritual de Agustín puede acompañarse con mucho provecho de este irónico comentario redactado por el sugestivo autor noruego.

La epístola/réplica de Floria Emilia, Vita brevis, nos compele a cuestionar la sutil manera en que el santo obispo de Hipona, Aurelio Agustín, margina el cuerpo y la mente de la innominada mujer que compartió su lecho por una docena de años y procreó a su unigénito y desdichado hijo (Adeodato murió adolescente). El monólogo de Las confesiones se transforma así en un diálogo con una interlocutora que rechaza su marginación, asume su nombre, resalta la placentera carnalidad de su cuerpo y reclama la dignidad de su palabra. Palabra de mujer, proferida con inteligencia y orgullo ante los hombres que la subestiman y ante Dios, cuya autoridad tantas veces se ha invocado

para legitimar la hegemonía patriarcal.

Retornando a las fuentes del sincretismo mitológico de la cultura greco-romana en la cual se forjó la innominada amante de Agustín, podemos hoy bautizarla como diosa/mujer del cielo primaveral, cuya gracia es vida…

“We are confronted with the naked and unabashed failure of patriarchal politics and patriarchal civilization. To be a woman at this time is to know extraordinary forms of anger, joy, impatience, love, and hope.”

Adrienne Rich, Poems: Selected and New, 1950-1974