El ángulo gay

Los comentarios (y la complicidad de los que los hicieron) me sacaron de centro y me sentí de repente invadido por una minúscula tristeza, cuyo origen se me hacía difícil identificar. Tardé más de un minuto en reaccionar y, cuando tenía pensada una segunda intervención, ya la conversación había cogido por otros rumbos, porque en aquellas tertulias que, a pesar de los pesares, tanto echo de menos, los temas se sucedían, transformaban y se desvanecían mucho más rápido que mi capacidad de improvisar una respuesta en el instante.

Han pasado cuatro años y quizás no esté de más regresar al asunto, ahora que el presidente Obama acaba de recibir el mandato para su segundo cuatrienio, gracias, sobre todo, al entusiasta voto de las mujeres, los negros, los latinos y los gays. ¿Por qué Rachel Maddow, una comentarista política abiertamente lesbiana desde que se apareció por aquellos días en la televisión (de hecho, una visita rápida a Wikipedia la describe como la primera persona abiertamente homosexual en ganar la prestigiosa beca Rhodes), cuya representación ideológica y código vestimentario la identifican tan instantáneamente con la intelectualidad de esa izquierda norteamericana de los derechos civiles que se fragua en la lucha feminista y los derechos sexuales, por qué no puede ser descrita como lesbiana? ¿Por qué no puede incluirse en una frase que aspire a describir su valía el hecho de que sea, entre otras cosas, lesbiana? ¿Por qué la identidad sexual no normativa se suele relegar todavía, a estas alturas, en Puerto Rico, al ámbito de lo privado y hasta se insiste (y esto es lo particularmente irritante) en que se hace realmente como un acto de justicia, para no involucrar la escena de lo secreto en la vida pública de individuos que son productivos y valiosos independientemente o “a pesar” de su identidad sexual, aún cuando la misma persona, como es el caso de la Maddow, se haya ocupado de incluir su lesbianismo en su propio trabajo de representación pública? Que no me vengan con explicaciones pseudo-culturalistas, alusivas a nuestra supuesta idiosincrasia, a nuestras reglas de cortesía o a nuestras benditas costumbres. ¿Por qué ese interés de editar el homosexualismo de alguien que admiramos, so pretexto de que lo hacemos casi como un acto de defensa del individuo, para “protegerlo” de la distracción que ese detalle “añadido” e indeseado pueda provocar en la imagen y en el prestigio de su figura?

En Puerto Rico la representación homosexual abierta está casi exclusivamente reservada para Pedro Julio Serrano, y más recientemente Ricky Martin, que al salir del clóset y convertirse, uno en un activista de los derechos LGBTT a tiempo completo y el otro en un cantante abiertamente gay, parecen habernos ahorrado la tarea de que nadie más tenga que ser caracterizado como homosexual, lesbiana, transgénero o queer, además de político, cantante, policía, trabajador social, escritor, pintor, malabarista, nacionalista, astrólogo, boxeador, o lo que sea. Aún de una figura tan determinante para los derechos civiles como Ana Irma Rivera Lassén, mujer, negra, feminista y lesbiana, en estos últimos días en que se ha convertido en la flamante presidenta del Colegio de Abogados, la prensa ha preferido destacar sus aportaciones siempre y cuando no se recalque el ángulo LGBTT del asunto. Es como si fuera el elefante blanco en el salón.

El caso del admirable Pedro Julio Serrano merece considerarse como un índice revelador. No deja de ser en cierto modo contraproducente y perturbador que este joven activista haya prácticamente absorbido el espacio de representación disponible para la defensa de los derechos LGBTT. Este hecho me parece que es una combinación de su propia tendencia al auto-reconocimiento, que a veces se interpone en el camino de sus mejores intenciones y de la excesiva atención mediática que se le dispensa, demasiado conforme con la idea de que en Puerto Rico basta con una sola persona para opinar sobre cualquier asunto de índole queer, desde el asesinato de una transexual, los cambios al código civil, las ligerezas de la Comay, o un insulto a nuestro primer boxeador abiertamente gay. Pedro Julio prácticamente se ha convertido en la Miss Manners de la etiqueta gay en Puerto Rico, en el árbitro indiscutible de la corrección política LGBTT. Si el asunto es gay o espinosamente queer llamamos a Pedro Julio para que opine y lo resuelva más rápido que ligero, como si, además de ser un activista, un comentarista de farándula, un defensor de víctimas desvalidas, un aspirante intermitente a la legislatura, un descodificador experto de nuestros léxicos y costumbres, fuese realmente una especie de pararrayos que, al final de cuentas, disuelve y neutraliza el potencial inquietante y provocador que subyace en muchas de las controversias donde funge como expert witness.

No deja de ser preocupante ese exceso de visibilidad tan expedita y especializada, tan conveniente, que para lo que sirve en el fondo es para despachar cuanto antes lo espinoso del asunto y pasar a otro tema. Esa instantaneidad es típica de la cultura de los medios, se nutre de la aceleración de imágenes y tópicos para detener el pensamiento, y se cuela, no ya sólo en los programas de chismes y en los noticiarios, sino que rige y reina hasta en las tertulias universitarias. Lo curioso es que, contrario a lo que ha sucedido con Pedro Julio o con Ricky Martin, que son héroes de y para la visibilidad, mi intención al decir en aquella mesa de La Tertulia hace cuatro años que Rachel Maddow era una brillante comentarista lesbiana, era que la palabra lesbiana se desenvolviera con desenfado y alegría en el ímpetu de la frase, que fuese leve, que tuviese sólo la presencia necesaria para formar parte de un conjunto de características: su brillantez, su lugar en el espectro de la izquierda, su modo particular de leer la contienda entre Obama y Mc Cain. Pero no lo logré. La mera mención de la palabra lesbiana tuvo el efecto contraproducente de que se pensara que la quería reducir a su “condición” sexual y de convertirme en una especie de proselitista homosexualizador de todo lo que tocaba, como un rey Midas venido a menos.

La dialéctica entre lo invisible y lo visible puede ser así de traicionera. Habría que hablar, no ya sólo de una política, sino sobre todo de una ética de la visibilidad. Para lo único que debe servir cualquier acto de visibilización, y esto lo demuestra con particular perspicacia la esencia del performance, es para poner de manifiesto, brevemente, la potencia invisible de la materia, para demostrar que toda identidad (de una cosa, de una persona, incluso de una causa) sólo brilla por su ausencia, sólo existe para desplazarse. Ya Foucault nos prevenía de lo que él llamaba el ojo panóptico, cuya función reguladora en el orden social era precisamente someterlo todo a la disciplina de una mirada rectora: que nada escape el lente detector que asigna, regula, describe, legisla, archiva y somete las cosas y los cuerpos a la obediencia de la ley. Encontrar el peso justo del acto de visibilización, que lo salve de la carga excesiva del estereotipo, de la dudosa bondad de la condescendencia, de la escondida violencia de la noticia, de la estudiada ingravidez de la moda o del escrutinio implacable de la costumbre, es un talento digno de una ciencia de la prestidigitación.

Por eso me parece importante que no sobrestimemos la orgía de visibilidad que es toda contienda electoral. Durante las semanas de la campaña que, para cuando se lea esta columna, habrá llegado por fin a su predestinado final, se impone una falacia que le confiere a las elecciones de un cuatrienio el poder central y legítimo de lo que pasa por política en las democracias del capitalismo.

La política electorera de cierta forma fulgura lo político, es decir, lo quema, lo somete a una visibilidad tan excesiva que lo abrasa, lo reduce a cenizas. Qué bueno que se fueron las elecciones. Ahora quizás, por fin, podamos re-dedicarnos a lo político. En lo que a mí respecta, nada resume mejor el objeto de lo político que el sugerente título de uno de los libros de la filósofa norteamericana Judith Butler: Bodies that matter. En español se traduce por “cuerpos que importan”, y es una traducción aceptable. Los cuerpos que importan son los cuerpos que antes no importaban, cuerpos que no formaban parte de la zona del litigio, que carecían de representación social y que, como producto de las luchas, los actos de resistencia y las reivindicaciones, surgen, de repente, en todo su esplendor, con todo el misterio de su ilegibilidad. Pero el título en inglés del libro es aún más sugerente: bodies that matter, puede traducirse también como cuerpos que se materializan ante nuestros ojos. La escena parece salida de una película de ciencia ficción, como Invasion of the Body Snatchers. Un cuerpo que se materializa, como acaba de suceder con el cuerpo del boxeador gay Orlando Cruz, es un cuerpo que de repente aparece en escena, nuevo y rutilante, erótico y desafiante, reclamando atención, irradiante, pero también vulnerable, a expensas de ser devorado y fulminado por las mismas miradas que pretenden desearlo.

Un cuerpo que se materializa es político porque adquiere masa, ocupa espacio y exige la atención que produce su propia inercia, la fuerza de una resistencia en movimiento. Un cuerpo que se materializa es resistente porque se resiste a ser devorado o fulgurado por nuestra mirada consumidora, un cuerpo que es demasiado gay para ser el cuerpo de un boxeador, o demasiado lésbico como para ser sólo el cuerpo de una comentarista política, o demasiado mulato para ser meramente el cuerpo de un presidente. Un cuerpo que se materializa es un cuerpo que ejerce inercia desde un ángulo desafiante.

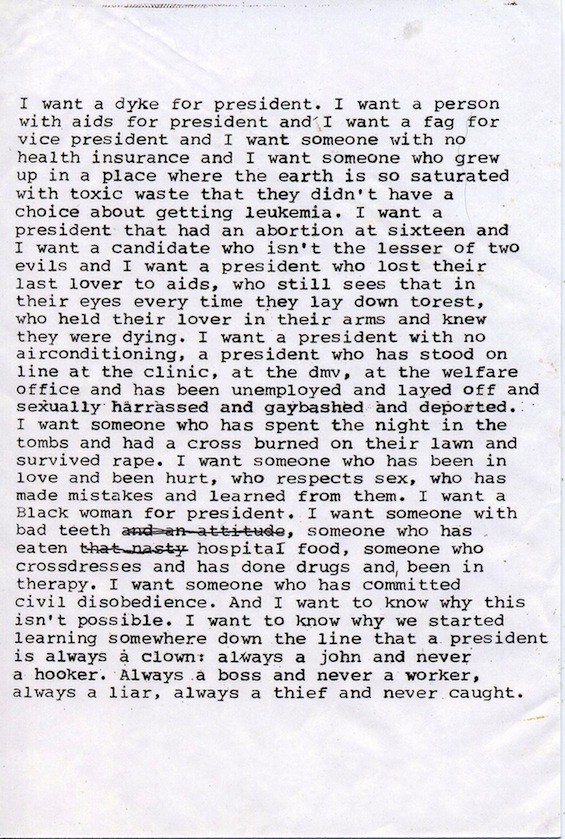

¿Cómo es, de hecho, el cuerpo de un presidente, el cuerpo de un gobernante? El día antes de las elecciones locales, y siguiendo la pauta de un conjunto de eventos concurrentes en otras elecciones de distintos países, se hizo en la plaza frente al Museo de Arte de Puerto Rico una lectura colectiva coordinada por Johanna Gustafsson, una artista que está haciendo una residencia en BetaLocal, en el Viejo San Juan. La lectura es una traducción al español de un texto de Zoe Leonard, una antigua activista de los grupos politicos de los ochenta Queer Nation y Act Up. El texto de Leonard quiere (“I want” es la frase reiterada) introducir en el cuerpo soñado del Presidente (o gobernador), es decir, en esa lógica simbólica que cada cuatro años se impone como el asiento de la política, una caterva, una jauría de otros cuerpos que nadie se figuraría dignos de aparecerse en los interiores de lo presidencializable. Comparto con ustedes, para los que no lo hayan leído, la versión traducida en español puertorriqueño que circuló localmente, y termino con una pregunta: ¿señor gobernador, Alejandro García Padilla, está usted dispuesto a gobernar con un cuerpo hecho de estos cuerpos?

“Quiero que la gobernadora sea pata. Quiero una persona con SIDA como gobernador y un maricón como alcalde y quiero a alguien sin seguro médico y quiero a alguien que haya crecido en un lugar tan saturado con desperdicios tóxicos que no le haya quedado otra que tener leucemia. Quiero una gobernadora que haya tenido un aborto a los 16 y no quiero tener que votar por el candidato menos malo. Quiero un gobernador que haya perdido a su amante por culpa del SIDA, que aún vea su rostro al cerrar los ojos y que sepa cómo se siente al abrazar a alguien que muere. Quiero un gobernador que no tenga aire acondicionado, que haya tenido que hacer turno en el hospital, en WIC, en el desempleo, en el departamento de vivienda y que haya sido despedido, que haya sufrido de acoso sexual, que le hayan dado una pela por ser gay y haya sido deportado. Quiero alguien que haya pasado una noche en la cárcel, haya sido acusado por ser negro y que haya sobrevivido a una violación. Alguien que se haya enamorado y que haya sufrido por amor y que respete sexualmente a los demás; que haya cometido errores y aprendido de ellos. Quiero a una mujer negra por gobernadora. Quiero a alguien con los dientes bien jodidos y con actitud, alguien que haya tenido que pedir en la luz para comer, alguien que se trasvista, que haya usado drogas y que haya estado bajo terapia. Quiero alguien acusado de desobediencia civil. Y quiero saber por qué todo esto no es posible, quiero saber en qué momento empezamos a creer que un gobernador tiene que ser siempre una marioneta: antes cliente que puta. Siempre jefe y nunca trabajador, siempre un mentiroso, siempre un ladrón que queda impune.”