El Apocalipsis de los pueblos marginados

En años recientes Apocalipsis ha sido texto privilegiado de diversas lecturas desde la perspectiva de los marginados y desposeídos. Ejemplos destacados, entre otros, son João B. Libânio y Maria Clara L. Bingemer, Escatologia Cristã: O Novo Céu e A Nova Terra (1985); Pablo Richard, Apocalipsis: reconstrucción de la esperanza (1994) y Brian K. Blount, Can I Get a Witness?: Reading Revelation Through African American Culture (2005). Sería interesante y teológicamente valioso examinar las conclusiones apocalípticas de algunas novelas insignes de nuestra literatura latinoamericana, en cotejo con esas nuevas miradas al Apocalipsis.

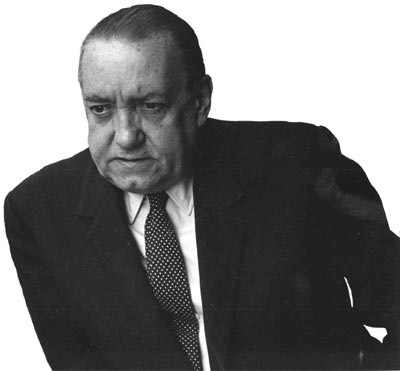

En 1949 se publicaron dos obras de gran influencia en las letras continentales, procedentes de dos contextos históricos, étnicos y culturales muy distintos. El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, publicada bajo un título con obvias alusiones a palabras atribuidas a Jesús durante el juicio que culminó en su ejecución, y Hombres de maíz, el extraordinario relato de Miguel Ángel Asturias, con un título que evoca la vitalidad y vigencia de las tradiciones míticas mayas.

El célebre final de El reino de este mundo refleja la metamorfosis de la magia y el mito en afán perpetuo y utópico de liberación, en el interior de la historia humana. La magia no es aquí taumaturgia fantasiosa. Todo acto mágico y milagroso en la novela tiene una finalidad liberadora: es un arma de batalla en el arsenal espiritual de un pueblo cautivo, pero que conserva enormes reservas de audacia y reclamos de reivindicación. La fe en lo real-maravilloso, en los poderes extraordinarios que yacen ocultos tras la superficie de lo cotidiano, se convierte en gatillo que detona la explosión emancipadora:

“El hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En imponerse Tareas… Por ello, agobiado de penas y de Tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en El reino de este mundo.”

Ti Noel, quien emite esa proclama postrera, se convierte en parábola del elegido, del siervo sufriente del pueblo afroantillano. Es significativo que Carpentier titula el último capítulo de esta novela Agnus Dei, el cordero de Dios, que asume en su ser, no ya los pecados, sino la rebeldía e indignación del pueblo. En su papel vicario, Ti Noel lanza una declaración de guerra a cada sucesiva generación de nuevos amos. A su proclama de insurrección, se enlazan la historia de la sublevación humana y la fuerza devastadora de la naturaleza. En desafío frontal a los intentos de sojuzgar el espíritu y el cuerpo de los pobres de la tierra, una nueva revuelta arrabalera se conjuga con la fuerza espeluznante del huracán caribeño, que como el pueblo negro también llega a las Antillas desde las costas africanas, y se lanza contra la última camada de dominadores. Los ritmos sagrados de tambores y guamos, sincretismo musical de los pueblos dominados, se maridan con las potencias devastadoras del ciclón afrocaribeño y proclaman la tarea profundamente humana de historizar el mito y la utopía. La sublevación de los negros oprimidos marca el apocalipsis (la revelación) de significado de la historia humana como esfuerzo perenne de liberación.

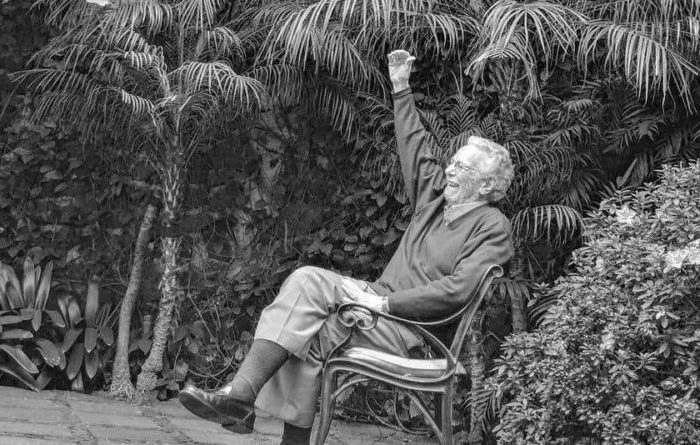

También en 1949 se publicó una de las obras más discutidas y enigmáticas en la literatura latinoamericana, Hombres de maíz, de Miguel Ángel Asturias. Fuente inagotable de buceos en la mitología y las tradiciones espirituales de los pueblos mayas, el texto culmina en una visión apocalíptica que puede leerse simultáneamente como un retorno a la creación de los seres humanos como seres de maíz y una convocación a la resistencia contra quienes pretenden hacer del maíz fuente de lucro y no de vida. La conversión del maíz en un producto de la globalización capitalista tiene un precio fatal: la opresión y muerte de las comunidades autóctonas.

El final de la obra es de indudable cariz apocalíptico y mesiánico. Intenta sutilmente iluminar no solo los múltiples enigmas que proliferan en el texto; también alude al desafío crucial en el que le va la vida a los pueblos autóctonos.

“Los Zacatón fueron descabezados por ser hijos y nietos del farmacéutico que vendió y preparó a sabiendas el veneno que paralizó la guerra del invencible Gaspar Ilóm contra los maiceros que siembran maíz para negociar con las cosechas. ¡Igual que hombres que preñaran mujeres para vender la carne de sus hijos, para comerciar con la vida de su carne, con la sangre de su sangre, son los maiceros que siembran no para sustentarse y mantener su familia, sino codiciosamente, para levantar cabeza de ricos!…

¡María la Lluvia, la Piojosa Grande, la que echó a correr como agua que se despeña, huyendo de la muerte… llevaba a su espalda al hijo del invencible Gaspar…! A sus espaldas de mujer de cuerpo de aire, de solo aire, y de pelo, mucho pelo, solo pelo, llevaba a su hijo, hijo también del Gaspar Ilóm, el hombre de Ilóm, llevaba a su hijo el maíz, el maíz de Ilóm, y erguida estará en el tiempo que está por venir, entre el cielo, la tierra y el vacío.”

En el trasfondo de este texto que concluye Hombres de maíz está indudablemente el Popol Vuh y las tradiciones míticas y religiosas mayas. Es un himno a la resistencia espiritual de los pueblos autóctonos. Pero no es un indígena quien lo escribe, sino Asturias, un autor criollo cuya excelencia literaria se da exclusivamente en castellano (y, no lo olvidemos, el francés), quien, por tanto, no puede desarraigarse de las tradiciones míticas y espirituales que proceden de las escrituras judeo-cristianas, entre ellas el Apocalipsis y su visión de una mujer que lleva en su seno a un hijo, destinado a regir las naciones, y quien, para salvar a su hijo de la persecución del maligno Dragón (Apocalipsis 12: 1-6), hace lo mismo que la Piojosa Grande, huye para salvar al hijo que encarna la esperanza de liberación de los perseguidos y marginados. Esa visión mítica, apocalíptica y mesiánica palpita en la culminación de la gran novela de Asturias, vinculada ahora no al destino del joven movimiento cristiano perseguido por el imperio romano, sino a la sobrevivencia física y espiritual de las comunidades indígenas latinoamericanas.

Esa mujer del Apocalipsis, prefiguración, se me antoja, de la Piojosa Grande, madre del maíz, carne de los hombres y mujeres indígenas, huye al desierto, que en las imágenes simbólicas bíblicas juega un papel similar al de la lluvia en las espiritualidades autóctonas de Mesoamérica. Allí, en el desierto, en rebeldía vigorosa e irrenunciable contra la Babilonia/Roma imperial de su época y contra todas las Babilonias/Romas de todos los tiempos, con profunda y sentida evocación del apocalipsis de los pueblos, como el nuestro, marginados, puede que haya exclamado a la manera de uno de los más emotivos poemas de Rosario Castellanos…

“Alguien, yo arrodillada: rasgué mis vestiduras

Y colmé de cenizas mi cabeza.

Lloro por esa patria que no he tenido nunca,

La patria que edifica la angustia en el desierto…”

-Rosario Castellanos, “Muro de lamentaciones”

De la vigilia estéril (1950)