Genealogía de políticas educacionales y la colonialidad en Puerto Rico

Introducción[i]

En el siguiente texto analizaré el trasfondo sociohistórico y cultural de las políticas educacionales implementadas por el poder colonial norteamericano en Puerto Rico. Al final tematizaré brevemente la rearticulación discursiva de la música afropuertorriqueña como parte de las políticas pedagógico-educativas aludidas. Esto lo hago por la importancia que asume la reapropiación de la música popular, en toda Latinoamérica, por parte de discursos oficiales, como campo de implementación de políticas educacionales destinadas a diseñar una identidad nacional esencialista, homogenizada, en favor de proyectos coloniales, o bien, neocoloniales.Aunque la reformulación de estas expresiones musicales fue llevada a cabo asumiendo que éstas eran el medio idóneo para acelerar el proceso de transculturación de los puertorriqueños, nunca han sido absorbidas ‘totalmente’ por las instancias que intentan instrumentalizarlas. Las prácticas musicales afropuertorriqueñas siempre se han ejercido logrando concretizar espacios de resistencia y contestación sociocultural. Su rearticulación discursiva ha tenido resultados hasta cierto punto paradójicos, contrarios a las metas perseguidas.

El texto consta de dos partes. En la primera, esbozo una contextualización histórico social de las estrategias pedagógicas colonizantes implementadas. En la segunda, procedo a describir la rearticulación de la música afropuertorriqueña por iniciativas pedagógicas.

Contextualización histórico-social

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, luego de la guerra e invasión en 1898 y del paso del colonialismo español al norteamericano, Estados Unidos de inmediato inició un proceso de usurpación económica e inferiorización sociocultural de los puertorriqueños. Como parte de esta estrategia el poder colonizante impuso el inglés como idioma oficial. Situación que perduró hasta los años 50 del siglo XX, cuando se restauró el español como lengua oficial. Esta fue una de muchas medidas político-administrativas llevadas a cabo para impulsar la asimilación de los valores foráneos provenientes del nuevo régimen.

Sin embargo, desde comienzos los puertorriqueños se enfrentaron a un profundo prejuicio racial. Pues, las autoridades norteamericanas no solo se valían de una racialización jerarquizada en la que los boricuas eran clasificados como >negros<, ubicándolos en la posición más inferior de su escala de valores, sino también, se entendía que eran transmisores del elemento cultural español, pueblo que consideraban decadente.[ii]

Convencidos de su supuesta ‘superioridad’ cultural y religiosa, ocultando su política expansionista imperialista bajo el manto ideológico del destino manifiesto, iniciaron una serie de medidas ‘educacionales’ y culturales dirigidas a lograr la transculturación de los puertorriqueños.[iii]

El proceso de transculturación iniciado por el poder imperial norteamericano fue llevado a cabo por dos motivos principales. Por un lado, se realizó para justificar la invasión, sugiriendo que la sociedad y cultura puertorriqueña se caracterizaba por ser una arcaica y retrógrada, fruto del colonialismo español, situación que había que cambiar. Por el otro, para favorecer la aceptación pasiva por parte del pueblo al ‘renovado’ proyecto colonial, y así lograr instaurar y afianzar su hegemonía.

Desde sus comienzos, el proyecto de educación norteamericano en la isla se muestra como claro ejemplo político-social de imperialismo cultural. No obstante, es de notar que se trataba de un proyecto sumamente contradictorio. Pues se suponía que los puertorriqueños fueran ‘americanizados’ por quienes los despreciaban.[iv]

En este contexto no sorprende que, en caricaturas de la época, Puerto Rico sea representado por una figura infantil, acompañada por un Tío Sam bondadoso, generoso y condescendiente, pero dispuesto a civilizarlos, aun si fuera necesario hacerlo con mano dura.

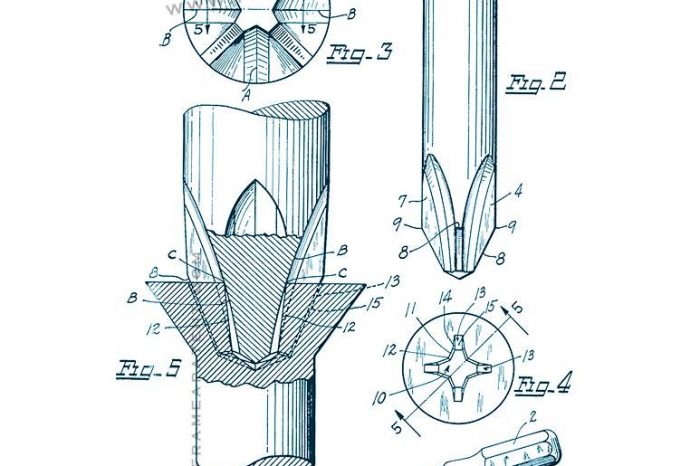

Caricatura de 1899 de Louis Dalrymple archivada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La imagen muestra un salón de clases adornado con la bandera norteamericana. En este espacio, dividido entre alumnos ejemplares sentados en butacas individuales equipadas con escritorio y los otros que han sido sentados, todos juntos, en un banco sin escritorio, directamente frente al profesor, bajo su vigilante y amenazante mirada. El profesor está representado por el tío Sam. Medio inclinado sobre su escritorio, mirando de forma hostil a los nuevos, demuestra su antipatía frente a éstos. Con un gesto abiertamente represivo, gesticula con una vara disciplinaria que lleva en su mano derecha, como advirtiéndoles lo que les espera, de no adaptarse y seguir sus reglas.

Los nuevos alumnos, representados como niños de tez oscura y pelo revuelto, están etiquetados con el nombre de sus países de proveniencia: Cuba, Puerto Rico, Hawái y Filipinas. Las nuevas colonias, trofeos de guerra, luego del conflicto con España en 1898. En sus caras se puede claramente leer su infelicidad y en su postura su miedo. En la parte trasera del salón, podemos ver el resto de la clase, compuesto por niños de complexión angloamericana. Todos irradian felicidad y disciplina, leyendo concentrados. Los libros que sostienen en sus manos llevan como título: California, Texas, Nuevo México, Arizona y Alaska, simbolizando la pertenencia de estos niños a los nuevos territorios anexionados adquiridos a mediados del siglo XIX por los EEUU, en gran parte como resultado de su guerra contra México.

Al fondo, un niño afro-estadounidense trabaja. Lo vemos limpiando una ventana, mirando intimidado lo que sucede con los nuevos. Junto a la puerta, vemos a un niño nativo norteamericano sentado solo. Obviamente no ha logrado ser integrado, pues el libro que pretende leer, titulado “ABC”, está puesto de cabeza. Fuera del salón, a través de la puerta, podemos ver a otro niño. Se trata de un niño chino, que, libro en mano, o bien ha llegado tarde, o aparentemente está esperando ser incluido en la escuela del Tío Sam.

En el libro ubicado sobre el escritorio del tío Sam podemos leer su título: “Primeras lecciones de Estados Unidos sobre gobierno propio”. El texto que acompaña la caricatura indica lo siguiente: Tío Sam (a su nueva clase de Civilización): Ahora, niños, deben aprender estas lecciones, ¡quieran o no! Pero echen un vistazo a la clase frente a ustedes, y recuerden que en un momento, ¡estarán tan contentos de estar aquí como lo están ellos!

La caricatura, una de tantas publicadas en periódicos y revistas publicadas a finales de 1890 y comienzos de 1900, muestra de forma ejemplar el discurso dominante norteamericano sobre la invasión de 1898 a Puerto Rico y a las otras excolonias españolas. En el mismo se sugiere que la “intervención” en la Guerra Hispanoamericana y la posterior ocupación de territorios en realidad se dio como acto de benevolencia, como parte de su misión de civilizar esos territorios y llevarles la democracia.

La propagación de este tipo de caricaturas racistas en los Estados Unidos formó parte de las estrategias destinadas a llevarle al pueblo norteamericano ese mensaje, para contribuir a convencerlo de la necesidad de apoyar la invasión y ocupación que estaba teniendo lugar. De ahí la representación de filipinos, hawaianos, cubanos y puertorriqueños como salvajes, que, gracias a la piedad y la benevolencia de sus invasores, iban a ser educados para que, en un futuro indefinido, lograran ser capaces de gobernarse por sí mismos. Y esto lo llevarían a cabo, aun si fuese necesario hacerlo por mano dura.

Otra muestra del desprecio racista de las autoridades norteamericanas frente a los puertorriqueños es el testimonio de no pocos de sus políticos.[v] Muchos de los congresistas norteamericanos se expresaban con un abierto desprecio hacia los boricuas. El senador de Tejas Slayden, por ejemplo, al referirse a estos utilizó una metáfora, en aquel tiempo despectiva, hoy en día una noción generalizada en discursos culturales: la hibridez.

Nosotros somos mayormente anglosajones mientras que ellos son una estructura mezclada con aportaciones liberales de sangre europea, asiática y africana. Ellos son en estos momentos mayormente híbridos. (Congressional Record, 1909: 2.921, p. 59.)

Rearticulación discursiva de la cultura musical afropuertorriqueña por parte de iniciativas pedagógicas estatales o privadas

El proceso de inferiorización cultural aludido fue articulado para conformar la base ideológica de un segundo proceso de inferiorización: el socio-económico. Este fue apoyado por medidas jurídicas que proveyeron el fundamento legal para la usurpación de la base económica del país. El mismo despertó la repulsión, protesta y rebelión del pueblo que una y otra vez se manifestó por medio de quemas de cañaverales y almacenes de tabaco y de café y a través de huelgas para mejorar las condiciones de trabajo y lograr obtener salarios justos.

Más tarde, a partir de mediados de los años 1950, luego de que movimientos políticos en favor de la independencia fueran violentamente reprimidos e inclusive muchos de sus miembros encarcelados o asesinados, comenzaron a surgir estrategias político-discursivas que, con el paso del tiempo, sustituyeron el hasta entonces dominante nacionalismo político por un nacionalismo de tipo cultural. Como parte esencial de ese proceso en el que se elaboraba una identidad nacional, proyecto cuyo norte consistía en integrar diferencias étnicas, sociales, de género y políticas en un discurso identitario homogéneo y monocultural, ya desde comienzos del siglo XX se creó e instauró la imagen de ‘la gran familia puertorriqueña’.

En Puerto Rico la metáfora la gran familia puertorriqueña muestra ejemplarmente cómo se expresa en nuestro medio el discurso multiculturalista neoliberal, basado en una universalidad abstracta. Este tópico es la versión boricua de la trillada democracia racial, sostenida por discursos de grupos criollos mestizos dominantes en Latinoamérica. Fue y continúa siendo lanzado por grupos de poder interesados en negar u ocultar la estratificación social en Puerto Rico y de negar la racialización jerarquizada, propia del racismo que sostiene las estructuras de dominio en el país.

Como parte del proyecto pedagógico de elaboración e implementación de discursividades nacionalista-culturales por parte de la llamada cultura letrada, el Instituto de Cultura Puertorriqueño[vi] y la División de Educación a la Comunidad, así como –más tarde– el Banco Popular de Puerto Rico asumieron un papel central. Desde allí se lanzaron y desarrollaron iniciativas (libros, películas, grabados, etc.) dirigidas a promover una imagen folklórica y blanqueada de las culturas musicales provenientes de las capas sociales bajas, mayormente compuesta por afropuertorriqueños.

Así se reformularon estos estilos, integrándolos, desde una perspectiva eurocéntrica, al canon estético, es decir, como manifestaciones de un primitivismo local que, de alguna manera, merecía ser tematizado. Pues estas ‘primitivas’ formas podrían servir de base, para

– reelaborándolas– ‘elevarlas’ al arte.

Sin embargo, como indicamos anteriormente, la promoción y apoyo que recibieron los productos culturales subalternos, tuvieron efectos ambiguos para el proyecto de unificación identitario-cultural. Pues si bien la música popular boricua de ascendencia africana fue reformulada intentando folklorizarla, lo que desde una visión eurocéntrica implicaba su desvalorización, las investigaciones realizadas y la promoción de proyectos que se llevaron a cabo les fueron de gran provecho a los grupos subalternos de los cuales provenían. La documentación que se produjo contribuyó a la reafirmación de su diferencia como grupo, así como evidenció la diversidad cultural del país. La promoción de eventos culturales con música afropuertorriqueña les abrió plazas de trabajo a los músicos implicados, además de contribuir a la propagación de sus expresiones músico-culturales fuera de los grupos étnicos de los que provenían.

El proceso mediante el cual la música afropuertorriqueña fue rearticulada por discursos pedagógicos del Estado ha sido llamado de diferentes maneras por intelectuales puertorriqueños. Entre otras, se usan las expresiones “la institucionalización (del) poder colonial sobre lo puertorriqueño,” la “tecno-buroqueiñización del territorio no incorporado” (Enrique Toledo), “la identidad estatizada” (Elba Iris Pérez), “el dirigismo cultural” (Elba Iris Pérez), “el blanqueamiento” (Errol Montes-Pizarro) o “sponsored identities” (Arlene Torres). También fue certeramente denominado por Ramón López “oficialización estatal de la negritud.”

Precisamente quisiera terminar con una cita de Ramón en la que muy bien describe el proceso de rearticulación discursiva de la música afropuertorriqueña que acabo de presentar en esta segunda parte.:

A mediados de la década del 50 la plena puertorriqueña que por medio siglo había sido tocada-ejecutada (…) prohibida-aceptada y hasta insultada-elogiada fue por fin admitida-recogida en el inventario de ingredientes del Arte y la Cultura como parte de la incipiente oficialización estatal de la negritud como parte del mestizaje biológico-cultural puertorriqueño (…) Esta gestión condescendiente y ambigua pero fundamental y pionera se ubicó en los quehaceres institucionales de la División de Educación a la Comunidad y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. (…) Todos estos proyectos fueron montajes intencionales realizados con mucha dedicación y celo profesional. (López, Ramón, 2015)

Quiero dedicarle este breve ensayo a lxs maestrxs en lucha, a la memoria de Ramón López, el más celoso custodio de la historia de la plena hasta fallecer en julio de 2020. También se lo dedico al gestor cultural y, tal vez, el más importante plenero de su generación, Héctor «Tito» Matos, quien falleció repentinamente el 18 de enero de 2022. Asimismo, se lo dedico a la colega y amiga Rossana Duchesne, responsable de muchos de los hallazgos historiográficos presentados en sus obras[vii] y albacea de su legado. Aguardamos la publicación crítica del último libro incompleto de Ramón con las precisas adiciones editoriales de Rossana.

Bibliografía

Congressional Record, 1909: 2.921 en: “La ruta del legado colonial” Luis Nieves Falcón, en:

Antología del pensamiento crítico puertorriqueño contemporáneo, pp. 56- 68.

Dávila, Arlene. 1997. Sponsored Identities: Cultural Politics in Puerto Rico.

Philadelphia: Temple University Press.

Hunt, M. 1987. Ideology and US Foreign Policy. New Haven: Yale University Press.

López, Ramón. 2015. “Tintorera del mar Gumersindo Mangual y la historia que no se puede”

en: revista digital 80 grados prensa sin prisa, https://www.80grados.net/tintorera-del-mar-gumersindo-mangual-y-la-historia-que-no-se-puede/ San Juan, Puerto Rico. (23.01.21)

Montes, Pizarro, Errol. 2012. “Viajes de la música afrodescendiente: Más allá de la

metáfora de raíz”. en: Duprey, M. (ed.), Memorias de Bomba que Rumba: Memorias del Primer Simposio sobre la Bomba y la Rumba, (97-119). San Juan: Publicaciones puertorriqueñas.

Nieves Falcón, Luis. 2018. “La ruta del legado colonial” en: Antología del pensamiento crítico

puertorriqueño contemporáneo , (págs. 53 – 68). Luis Nieves Falcón … [et al.]; coordinación general de Anayra Santory Jorge ; Mareia Quintero Rivera. – 1a ed . – Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO.

Pérez, Elva Iris. 2009. “Un discurso dramático para la nación puertorriqueña 1934-1955”. en

El Amauta, Universidad de Puerto Rico recinto de Arecibo, 4.

Toledo Hernández, Enrique. 2011. La burocratización del poder colonial: de la

Americanización a la tecno-buroqueiñización del territorio no incorporado de Puerto Rico y el informe del “Task Force” de la Casa Blanca sobre el estatus político de Puerto Rico. Río Piedras: Archivo Sociedad Sinergia

Tórres, Arlene. 1988. “La gran familia puertorriqueña: ‘ej prieta de beldá’ – the Great

Puerto Rican family is really really black”. En A. Torres, & N.E. Whitteen, Blackness in Latin America and the Caribbean (págs. 287 – 306). Bloomington: Indiana University Press.

[i] Este texto se basa en una conferencia dictada en: SOCARE International Congress 2021 “Between mobilities and demarcations of boundaries: Education and the politics of education in the Caribbean“ (Erlangen, del 5 al 13 de marzo de 2021) Título de la presentación: “Genealogía de políticas educacionales y la colonialidad en Puerto Rico: prolegómeno para una pedagogía intercultural-decolonial en favor del oprimido“. Una versión en inglés fue presentada en: en la conferencia internacional The Ambiguous Semantics of “Reeducation” in Transnational and Transhistorical Perspective (febrero 16–18 de 2022) organizada por la universidad Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg en cooperación con el Bavarian American Academy como parte del proyecto de la DFG “Reeducation Revisited: Transnational and Comparative Perspectives on the Post-World War II Period in the US, Japan, and Germany”.

[ii] Uno de los políticos norteamericanos, refiriéndose a la guerra hispanoamericana, se expresó de la siguiente forma sobre España: “España fue juzgada y convicta ante el foro de la historia. Su religión ha sido una obstinada intolerancia llena de hipocresía cuyos sacramentos han sido solemnizados por la perversión y la tortura. Su liderazgo político internacional ha sido la infamia; su diplomacia la hipocresía; sus guerras masacres, su supremacía ha sido una afrenta y una maldición que ha condenado los continentes a la esterilidad y sus habitantes a la muerte”. (Hunt, 1987: 58; 46-91)

[iii] Como es conocido, el concepto transculturación fue acuñado por el antropólogo y etnomusicólogo cubano Fernando Ortiz en la primera mitad del siglo XX en oposición al criterio asimilacionista del concepto aculturación, utilizado por la antropología cultural estadounidense. Según su concepción: “…el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglosajona acculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. Al fin, como bien sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos.” Ortiz, Fernando (2002 [1940]): Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Advertencia de sus contrastes agrarios, económicos, históricos y sociales, su etnografía y su transculturación), Madrid: Cátedra, S. 260.

[iv] Según el discurso racista de las autoridades norteamericanas, desde el principio los puertorriqueños habían sido desafortunados. Pues se nutrieron de la cultura occidental a través de España, cuya civilización consideraban degenerada. De ahí que consideraran como necesario y urgente adelantar su proceso civilizatorio con la noble ayuda del “genio del pueblo norteamericano”. (Cf. Congressional Record, 1909: 3.632)

[v] Otro ejemplo del racismo institucional norteamericano es el del Senador Kennedy de Ohio para el que el pueblo puertorriqueño era incapaz de ejercer el autogobierno: “El gran error que hemos cometido es asumir que los puertorriqueños tienen siquiera una pizca de capacidad para poder gobernarse por sí mismos. Si hubiésemos considerado la historia hubiésemos aprendido que de todas las razas los españoles son los que menos capacidad tienen para gobernarse”. (Congressional Record, 1909: 2.928, p. 59.)

[vi] “Un grupo de prominentes líderes y educadores del PPD, preocupados por la creciente americanización y por lo que denominaban la erosión del patrimonio cultural (que generaba el proceso de industrialización), se dedicó a organizar entre círculos oficialistas un movimiento de afirmación de los valores y la creación cultural puertorriqueña. Este proyecto de promoción de una ‘cultura nacional’ como parte de la estructura política del Estado Libre Asociado (…) se cristalizó mediante la creación, por ley de 1955, del Instituto de Cultura Puertorriqueña.” Toledo-Hernández, Enrique. 2001 La burocratización del poder colonial: de la americanización a la tecno-buroqueiñación del territorio no incorporado de Puerto Rico y el informe del “Task Force” de la Casa Blanca sobre el estatus político de Puerto Rico. Río Piedras: Archivo Sociedad Sinergia, p. 40.

[vii] Según Ramón en una conversación que tuvimos en su casa en Barranquitas en 2018.