¿Puede el voto dominicano decidir las elecciones en Puerto Rico?

Aunque no hay aproximaciones precisas sobre una comunidad tan diversa, pienso que en PR no deben residir, entre legales e ilegales, más de 125 mil extranjeros provenientes de REPÚBLICA DOMINICANA y no más de 15 o 20 mil con derecho al voto por ser ciudadanos norteamericanos naturalizados. Hay otras especulaciones numéricas más altas y más bajas, pero ninguna se apoya en datos concretos. Además del reto que supone manejar cantidades imprecisas, abordar las especulaciones sobre el número de sus descendientes nacidos en PR (ya sea de madres o padres dominicanos emparejados con puertorriqueños o puertorriqueñas o de parejas dominicanas) representan otros retos enormes para las investigaciones de los fenómenos sociales preocupados en registrar marcas identitarias nacionales en tiempos de tanta hibridez y mestizaje cultural y étnicos que en los estudios culturales llaman trasnacionalidad.

Establecer una aproximación confiable del perfil de ese último sector poblacional resulta más complejo aún. Ello debido a la integración natural, muchas veces con ciertos recelos, de las proles de los migrantes al país receptor. El escenario se complejiza más aún por las tácticas de sobrevivencias (ocultaciones y simulaciones) que aprenden los hijos de los extranjeros para protegerse de la xenofobia, abierta o sutil, por los orígenes nacionales de sus padres y que ya en la isla se han puesto de manifiesto. En PR se han puesto de manifiesto innumerables casos de bullying a niños dominicanos en las escuelas que han salido a la luz pública. Mi hijo mayor, que nació en PR y es puertorriqueño, fue víctima de ello en la escuela elemental. Un día, luego de que le rompieran los espejuelos, llegó llorando a la casa diciendo que él no quería ser hijo de dominicanos porque en la escuela se lo “bufiaban” mucho.

Es sabido que unos orígenes de extranjerías tienen más prestigios que otros. No es similar ser descendiente en PR de italianos, alemanes, e incluso norteamericano, etc., etc., que serlo de dominicanos o dominicanas. Determinar genealogías o descendencias cubanas también encierra sus dificultades por la animosidad que en algunos momentos han existido en PR con los ciudadanos cubanos, ya casi ausentes en la isla. No menciono a Haití porque históricamente la presencia haitiana siempre ha sido muy exigua en PR.

El fenómeno se reproduce en REPÚBLICA DOMINICANA con relación al haitiano: no se le tiene la misma estima a un dominicano de origen haitiano que a otro cuyos ancestros sean ingleses, franceses o españoles. Los orígenes de países centrales y hegemónicos cultural y económicamente gozan de más ascendencias que los de países subalternos. El margen tiende a segregar a su igual. Los linajes todavía pesan en las ordenaciones sociales. Los abolengos no son desechables para acercarse al análisis de lo social y la convivencia. La discriminación y el prejuicio poseen muchos rostros, unos tangibles y otros intangibles. Hasta en ciertas visiones paternalistas de los nativos, vestida muchas veces de solidaridad e incluso de buenas intenciones, pueden anidarse visos excluyentes y discriminatorios cuando la otredad inconsciente sigue viva, aunque el complejo de culpa reprime su manifestación y se opte por el acto ético humanista inclusivo e integrador. La clase social, cierto costado del nacionalismo esencialista duro y los xenófobos son expertos en diferencias y otredades.

Ante el temor de observadores, periodistas y analistas de que los dominicanos en PR puedan determinar las elecciones del 3 de noviembre es imperativo aclarar que en PR no todos los dominicanos que residen en la isla tienen derecho al voto. Para tener acceso al sufragio, la primera condición es que sean ciudadanos norteamericanos naturalizados. Si no lo es no puede ser votante, aunque tenga 50 o 60 años residiendo legalmente en PR y posea una tarjeta de residencia, mejor conocida como “green card”; pague impuestos, posea casa propia y negocios y sus hijos, nietos y biznietos hayan nacido en la isla y sean puertorriqueños geográfica y culturalmente. Hay que acentuar que el criterio para reconocer a un sujeto como ciudadano norteamericano se apoya sobre el “jus solis”. Estados Unidos también reconoce a sus ciudadanos nativos por el “jus sanguinis” cuando los hijos de sus ciudadanos nacen durante viajes o son hijos de los funcionarios que laboran en las embajadas y en los cuerpos consulares.

Si no se nace en los EE.UU. o en uno de sus territorios, hacerse ciudadano naturalizado norteamericano es un proceso bastante engorroso que puede resultar hasta traumático. Cuando un extranjero quiere ingresar a Puerto Rico de manera legal primero tiene que solicitar una visa de entrada a través de la embajada o el consulado de los Estados Unidos de su país. Una vez se le otorga la visa queda autorizado para viajar a cualquiera de los 50 estados y a sus territorios. Por ser Puerto Rico un territorio colonial, cualquier ciudadano del mundo con visa norteamericana puede venir a vivir a Puerto Rico. El gobierno colonial de PR no puede negarle la entrada porque no tiene autoridad sobre el control de sus fronteras marítimas o aéreas.

En las políticas de inmigración de los EE.UU. el estatus de ciudadano residente legal permanente es un asunto muy puntual. Se refiere a extranjeros que residen permanentemente en los EE.UU. Ese estatus se logra por diversas vías, entre ellas que los EE.UU. se la otorgue de buena voluntad o por reconocimiento a sus méritos y porque le interesa que extranjeros de cierto prestigio o solvencia intelectual y/o científica vivan en su país. Fue el caso de científicos, pensadores y personas prominentes durante y después de la primera Guerra mundial y la Guerra Fría, especialmente extranjeros provenientes de países del este de Europa. Se logra, igualmente, a través del matrimonio con un ciudadano norteamericano o porque los padres –una vez convertidos en residentes legales permanentes– reclamen a los hijos que dejaron en su país. Estas últimas concepciones se abrigan bajo la política de la unión familiar.

Aunque con actualizaciones y revisiones continuas, sujetas a las agendas del gobierno de turno de los EE.UU, se trata de procesos y trámites legales que involucran el pago de hasta miles de dólares en formularios y honorarios de abogados que pagan los extranjeros. El proceso burocrático puede tardar años en completarse. Una vez el extranjero legal permanente posee el estatus de ciudadano residente sigue siendo extranjero, aunque tiene la obligación de cumplir con todas las leyes cívicas de los EE.UU. y sus territorios, tales como pago de contribuciones y Seguro Social, entre otras responsabilidades. En fin, que un extranjero residente tiene que asumir todos los cánones de un ciudadano común norteamericano, sin serlo, y sin derecho al voto regional o presidencial. De no cumplirlos puede ser apresado y expatriado. Aunque residan legalmente en los EE.UU. o en uno de sus territorios, los residentes permanentes no pueden participar directamente de ningún proceso político eleccionario en los EE.UU. ni en PR. Solo pueden ejercer el derecho al voto si son ciudadanos norteamericanos naturalizados. Se pueden postular, igualmente, para cualquier puesto electivo con excepción a Presidente de los EE.UU.

Por ello, al día de hoy, cualquier extranjero en PR, pero especialmente dominicano, aunque tenga cinco o seis décadas residiendo en la isla en condición de legalidad permanente no puede votar en las elecciones porque queda bajo el amparo de la política migratoria de los EE.UU. que lo impide. Sí lo pueden hacer sus hijos e hijas si nacen en territorio estadounidense porque automáticamente vienen al mundo bajo el “jus solis” que los reconoce por defecto como ciudadanos norteamericanos por el simple hecho de haber nacido en suelo norteamericano.

Para que un extranjero pueda convertirse en ciudadano norteamericano naturalizado primero tiene que pasar por la fase de ser residente legal permanente por lo menos cinco años. El proceso incluye tomar un examen de nociones básicas de inglés y sobre historia, leyes y el funcionamiento institucional de los EE.UU., entre otros protocolos. Hay excepciones. Una vez aprueba el examen entrega su tarjeta de residente legal y puede solicitar el pasaporte norteamericano que lo certifica como ciudadano de los EE.UU., aunque en su nuevo pasaporte siempre aparecerá el distintivo de su país originario. Reitero que el cambio más significativo entre el estatus de residente legal permanente y ciudadanía norteamericana es que esta última le concede el derecho al voto y a postularse a cargos políticos con la excepción de la de presidente.

Si tomamos como corte el interregno que va desde mediados de la década del 60, luego de la confrontación armada de 1965 en República Dominicana a raíz de la invasión norteamericana con 42,000 mil marines, cuando se inicia la primera gran ola de llegadas de dominicanos a Puerto Rico, hasta lo que va de este siglo, es lógico colegir que en PR ya hay varias capas o generaciones de ciudadanos dominicanos naturalizados integrados a la sociedad puertorriqueña. Esos ciudadanos naturalizados, que se especula que fluctúan entre quince o veinte mil, son los únicos que legalmente tienen derecho al voto si están registrados en el padrón electoral de PR. Es insostenible afirmar o sugerir que en Puerto Rico hay más de cien mil dominicanos y dominicanas que pueden votar en las elecciones, eso independientemente de que la cifra total pueda llegar a los doscientos mil. Si muy bien hay razones pragmáticas para hacerse ciudadano estadounidense hay quienes tienen otras motivaciones para mantenerse leal a su ciudadanía primaria, aunque la constitución dominicana admite la ciudadanía doble.

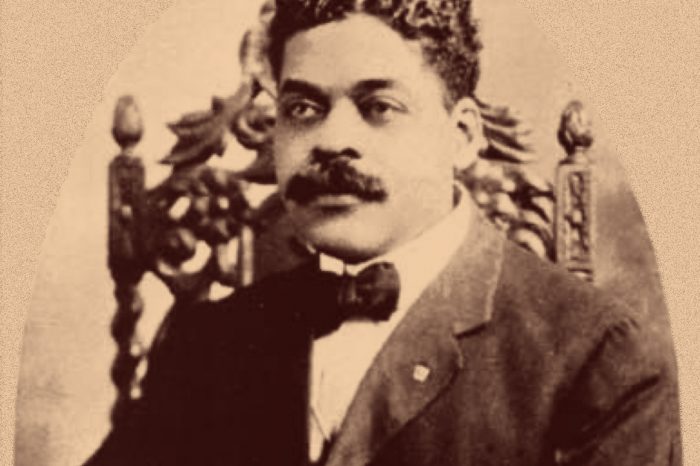

Los vínculos histórico-políticos entre Puerto Rico y República Dominicana datan del siglo XIX cuando las construcciones identitarias caribeñas e isleñas todavía no estaban lo suficientemente perfiladas. Existía el interisleñismo que propiciaba desplazamientos poblacionales naturales bilaterales a través de goletas que viajaban de una isla a otra todavía hasta los años 40 del siglo XX. La historia de los medios de comunicación marinos y aéreos interisleños es un aspecto todavía poco atendido por la historiografía de ambos países. Se ha privilegiado el estudio de figuras paraguas notables alrededor de retratos fundacionales y simbólicos como Eugenio María de Hostos, Ramón Betances y Gregorio Luperón, entre otros emblemas que absorben lo microhistórico.

En el siglo XX, sobre todo a partir de la década del 30 los primeros dominicanos notables que llegan a Puerto Rico son los exiliados políticos antitrujillistas. Desde finales del siglo XIX, sin embargo, y durante los inicios del XX arriban a Puerto Rico de manera provisional o transitoria algunos que otros políticos y se estacionan en el oeste de la isla. Una galería de esos primeros exiliados, entre los que había intelectuales ya muy notables, sorprendería a muchos. No obstante, es luego de la instauración de la dictadura de Trujillo en 1930 que exiliados políticos dominicanos hacen de PR su residencia. Esas primeras presencias eran figuras de prácticas política e ideológicas liberales, herederos cercanos del antillanismo seminal derivado del confederacionismo decimonónico y era normal que se identificaran con el nacionalismo puertorriqueño de acento albizuista.

El nacionalismo liberacionista y separatista es siempre radical-violento y aun la legitimidad de sus causas éticas-morales e históricas necesita aliados permanentes o coyunturales. La relación del nacionalismo albizuista fue siempre algo difusa e inconsistente con el exilio dominicano antitrujillista en PR. El nacionalismo puertorriqueño albizuista no hizo una crítica oficial contundente a Trujillo. Una figura, incluso, tan notable y refulgente del nacionalismo como lo fue el legendario ingeniero Félix Rexach, fue uno de los más importantes constructores y aliados que tuvo Trujillo y muchas veces fungió como promotor del trujilllismo en foros internacionales-regionales.

Contrasta la presencia del exilio dominicano antitrujillista con el relieve que recibió el exilio republicano español antifranquista, muy socorrido y auspiciado por la intelectualidad puertorriqueña de orientación hispanófila. La disonancia entre ambos exilios resulta contrastante porque el exilio dominicano también venía de una dictadura tan atroz y criminal como la de Franco en España. Aunque con poco apoyo, lo cierto es que el grueso de esa primera y exigua capa de dominicanos exiliados se identificó en sus inicios con la causa independentista radical puertorriqueña por varias décadas a partir de los 30. De entre esa pléyade de exiliados dominicanos eran el Dr. Leovilgildo Cuello, prominente médico graduado en la Sorbona y fundador de la otorrinolaringología en PR, el jurista Guaroa Velázquez quien fue decano de la escuela de derecho de la UPR y autor de los libros “Teoría del derecho sucesorio puertorriqueño” y “Directivas fundamentales del derecho internacional privado Puertoriqueño”, ambos libros de textos formativos en la escuela de derecho de la UPR. Igualmente la dramaturga Maricusa Ornes, entre otros y otras, fundadadora del departamento de Artes dramáticos y escénicos, también de la Universidad de Puerto Rico.

Tras el surgimiento del proyecto populista de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático (PPD) en 1938, algunos de los exiliados dominicanos, como ejemplifica el caso de Juan Bosch, tempranamente se ciñen al proyecto muñocista y será luego de la fundación del ELA, en 1952, y tras el desenmascaramiento de la farsa del ELA que empezarán a deslizarse hacia otros derroteros políticos. El mismo Bosch posteriormente se alejará de la vía modernizante de clave muñocista, sobre todo a partir de 1963 luego del golpe de estado de que fue víctima, e incursionará en prácticas políticas más radicales derivadas de su conversión al marxismo y al materialismo histórico a partir de 1966. No obstante, aún el abandono de su populismo juvenil, Bosch siempre mantuvo amistad con Luis Muñoz Marín.

Quizás porque Muñoz Marín fue antitrujillista sin tapujos, fue amigo de los exiliados y acogió al exilio que lo combatía al grado de declararle la guerra a Trujillo, como ha demostrado el historiador Jorge Rodríguez Beruff, explique parcialmente la identificación de esos primeros dominicanos con aquel Partido Popular Democrático de entonces. También el hecho de que Muñoz Marín abogara por la modernización, creación y consolidación de instituciones democráticas parlamentarias en la República Dominicana, a la que asesoró, y luego recibió a Bosch en un segundo exilio, también revele porqué proverbialmente el grueso de la comunidad dominicana en Puerto Rico siempre mantuvo una simpatía palpable con el Partido Popular Democrático.

Aunque descuidada por décadas, esa tradición de apoyo de la mayoría de los dominicanos en PR al PPD fue capitalizada por la ex gobernadora Sila María Calderón, aunque en el contexto en 1996, cuando fue alcaldesa de San Juan. Sila se percató que al interior de la comunidad dominicana había una cuota significativa de votantes a los que podía sumar a su candidatura para derrotar a la candidata del Partido Nuevo Progresista Zaida “Cucusa” Hernández. Por eso muy a pesar de un ambiente xenofóbico antidominicano, esgrimido y empujado por el gobierno de Pedro Rosselló y el PNP, Sila convocó arriesgadamente a la comunidad dominicana a una marcha en Santurce para conquistar su simpatía ganando la alcandía de San Juan y luego la gobernación.

Aún el triunfo de Sila con un apoyo muy patente del voto dominicano, sería impropio afirmar que Calderón ganó por esos votantes. Lo misma lógica tampoco se podría aseverar de la actual alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que aunque también contó con el soporte de un sector considerable de dominicanos y dominicanas que se identificaron con su proyecto populista, para ganar la alcaldía capitalina por dos periodos continuos. Su triunfo tampoco se puede adjudicar al apoyo del voto dominicano. Carmen Yulín sí contó con dos asambleístas municipales dominicanos, Jimmy Zorrilla y Claribel Martínez Marmolejo. Posteriormente Yulín cumplió su promesa de construir la Casa Dominicana, hoy activa, donde estaba ubicada la escuela José Gautier Benítez, en Villa Palmeras, sector lábil donde vive una considerable comunidad dominicana.

Posterior a la acogida de los candidatos colonialistas del PPD, el Partido Nuevo Progresista (PNP), de corte anexionista, empezó a afinar su retórica y bajó el tono del discurso xenofóbico antidominicano. El liderato del PNP le ofreció hasta la ciudadanía norteamericana a sectores de la comunidad dominicana, sin tener autoridad para ello, y encontró aliados alrededor de algunos enclaves comunitarios dominicanos. Es curioso que el ex policía dominicano Gregorio Matías –acusado de asesinar a otro dominicano en un bar de Río Piedras– y hoy día senador sustituto y candidato al senado por el PNP para estas elecciones fue el candidato que más votos obtuvo en las primarias del Partido Nuevo Progresista y se perfila que gane un escaño en el senado.

Aun así, Matías no es candidato al senado en representación o en nombre de la comunidad dominicana en PR, aunque apele muy subterránea y cautelosamente a ella. Su discurso no es abiertamente identitario-dominicano. No puede serlo ni la comunidad dominicana debe exigírselo. Tampoco lo es la química de profesión Claribel Martínez Marmolejo candidata al senado por el Partido Popular Democrático. No pueden serlo, como la de ningún candidato dominicano o dominicana porque en PR no hay votantes suficientes, ni por candidatura por acumulación, para que un dominicano o dominicana gane un curul legislativo bajo la consigna de la dominicanidad. No alcanzaría los votos suficientes. Se trata de una comunidad muy fragmentada como la puertorriqueña misma, pero desde su condición de minoría. La situación en algunos estados de los EE.UU es desemejante porque allá conviven varias minorías y están obligadas a hacer alianzas con otras minorías que los representen. Es la situación que se negocia y plasma entre dominicanos y puertorriqueños en New York y New Jersey, entre otros estados donde conviven diversas minorías.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es una agrupación abiertamente puertorriqueñista orgánica y compacta con legítimo y genuino derecho a reivindicar la soberanía plena de esa pequeña burguesía revolucionaria y nacionalista truncada en el Lares de 1868. Tiene la razón histórica y moral de su parte. Aspira a representar lo que entiende que es la identidad puertorriqueña y la libre determinación política como territorio no colonial, que es lo propio ante la comunidad internacional. No se debe perder de perspectiva, sin embargo, que la constitución del estado nacional clásico es obra de una burguesía y de la pequeña burguesía revolucionaria que instrumentaliza a los trabajadores, a los campesinos y a otros sectores populares para su proyecto de nación, pero el orden de su discurso y visión de mundo es la hegemónica, aunque actúe bajo las reglas de la democracia representativa y parlamentaria a menos que se constituya en una dictadura, como ha sido la experiencia en varios países latinoamericanos.

Históricamente al PIP le ha sido indiferente la presencia de la comunidad dominicana en PR. No se ha mostrado interesado en esa comunidad por lo menos a nivel de campaña eleccionaria. Parecería que parte de la premisa de que automáticamente la comunidad dominicana en PR es colonialistas o anexionistas. Falso, en PR también viven y han vivido dominicanos y dominicanas independentistas. No obstante, al interior de esa comunidad existe la percepción generalizada de que el PIP es un partido xenófobo y antidominicano.

Por su visión internacionalista y pluralista de algunos de los dirigentes más visibles de los partidos emergentes, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ha apelado al apoyo de la comunidad dominicana más arrinconada y frágil. Como ejemplo de ello podemos poner el caso del candidato al senado por acumulación Rafael Bernabe, quien cuenta con un largo y consistente itinerario de activismo por los derechos humanos, participar en protestas de demandas ciudadanas y en denunciar maltratos y abusos policiacos contra la comunidad dominicana en PR. Dada la composición política-ideológica, una suerte de sombrilla-arcoiris de colores desbordados del MVC, este partido muy a pesar de las tensiones de un sector de la comunidad dominicana con su candidata Alexandra Lúgaro al inicio de la campaña que quedó aclarado rápidamente, se presenta como un proyecto político que puede convocar con éxito a una cuota de los pocos miembros de la comunidad dominicana con derecho al voto que no se identifican con el anexionismo, el colonialismo ni con el independentismo puro propulsado por el PIP. Por sus propuestas programáticas imprecisas, no luce que el Proyecto Dignidad ni el candidato independiente Eliezer Molina alcancen alguna cuota de votos dominicanos, en dado caso lograrían unos cuantos votos.

Habría que concluir que el grado de tipificación ideológico-partidista de la comunidad dominicana en Puerto Rico es analógicamente proporcional al de la población nativa en lo que atañe a su afición con el anexionismo, el colonialismo, el independentismo, el nacionalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo, entre otros programas alternos de comunidad y de convivencia social. En esa misma simetría se manifiesta la comunidad dominicana en PR. El perfil de dominicanos y dominicanas en la isla profesan las mismas identidades y filiaciones políticas en la proporción a su composición numérica.

Por ser una comunidad de naturaleza muy heterogénea no parece que ningún por ciento que derive de la cifra total de votantes dominicanos todavía tenga poder de decidir unas elecciones en Puerto Rico. Lo que gane el PPD, el PNP, el PIP o MVC u otros partidos no será por el apoyo o no apoyo de la comunidad dominicana en PR. Solo el futuro dirá si esa comunidad se aglutina y apoya en bloque a un candidato o candidata por consenso programático, pero todavía es una minoría mayoritaria muy diseminada, dispersa y diversa para hacerlo por lo menos en estas elecciones del 3 de noviembre.