Las preferencias de estatus político en 2014: el PNP y el PPD

Muchos puertorriqueños desconocen cómo realmente piensan los demás electores en torno a sus preferencias actuales de estatus, luego de la experiencia del plebiscito organizado por el PNP en 2012. Es decir, se desconoce qué piensan los puertorriqueños de diversas preferencias de estatus a la altura de marzo-abril de 2014, cuando ya se había hecho más que evidente la ausencia de una respuesta favorable del Congreso estadounidense ante la petición formal realizada por Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, en la que se presentó al cuerpo legislativo federal de Estados Unidos una victoria de 54% contra el ELA territorial vigente en la primera pregunta y de un 61% a favor de la estadidad federada en la segunda pregunta.

Muchos puertorriqueños desconocen cómo realmente piensan los demás electores en torno a sus preferencias actuales de estatus, luego de la experiencia del plebiscito organizado por el PNP en 2012. Es decir, se desconoce qué piensan los puertorriqueños de diversas preferencias de estatus a la altura de marzo-abril de 2014, cuando ya se había hecho más que evidente la ausencia de una respuesta favorable del Congreso estadounidense ante la petición formal realizada por Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, en la que se presentó al cuerpo legislativo federal de Estados Unidos una victoria de 54% contra el ELA territorial vigente en la primera pregunta y de un 61% a favor de la estadidad federada en la segunda pregunta.

Con ayuda de dos grupos de estudiantes universitarios del curso que dicto en la UPR, Recinto de Río Piedras, sobre el “Sistema político puertorriqueño”, adiestrados por mí en la metodología de las entrevistas abiertas profundas, basada en las técnicas de sondeo, hemos conseguido entre marzo y abril de 2014 las respuestas de 212 ciudadanos puertorriqueños de diversas persuasiones políticas en torno a una serie de temas relacionados con sus preferencias de estatus y otros asuntos pertinentes al plebiscito de 2012 y sus secuelas. Contrario a la metodología de las encuestas estadísticas, la cual se basa en una muestra grande de electores con el fin de inferir la distribución de las preferencias políticas en el universo total de ciudadanos, la metodología de las entrevistas profundas se concentra en el estudio profundo de las opiniones, pensamientos y sentimientos de un grupo más limitado de ciudadanos. El propósito no es generalizar al universo poblacional sino descubrir las tendencias principales de pensamiento y de preferencias de estatus al interior de cada subgrupo, en este caso definido por su primera preferencia de estatus. Como profesor del curso solicité a cada estudiante entrevistar una persona de cada una de cinco categorías de identificación política según se describe a continuación. Los estudiantes del interior de la isla entrevistaron personas tanto en sus municipios como en la Zona Metropolitana, por lo que entre los entrevistados hay personas de diversas regiones y municipios del país. La muestra incluye además personas de distintas ocupaciones o profesiones, de uno y otro género sexual y de diversos grupos de edad. Como autor de este ensayo eliminé del análisis los pocos trabajos defectuosos —en los cuales los estudiantes no siguieron adecuadamente las instrucciones metodológicas— con el fin de depurar la confiabilidad de los hallazgos.

Lecciones de este estudio diferente

Al contrario de lo que suele hacerse en las encuestas que se publican por los partidos y los periódicos, en las cuales se hace una pregunta superficial sobre la preferencia de estatus entre las opciones tradicionales de estadidad, independencia y estado libre asociado, para esta investigación con entrevistas profundas —y de acuerdo con hallazgos anteriores— se subdividieron los entrevistados y entrevistadas entre las siguientes categorías por su primera preferencia de estatus. Es decir, la primera diferencia fundamental de esta investigación con las encuestas comunes que se realizan en nuestro país es que no partimos de la premisa equivocada de que cada ciudadano tiene una preferencia única e inamovible en cuanto a qué opción de estatus político sería mejor para nuestro país, sino que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos tienen una primera preferencia con la cual se identifican, una segunda preferencia (si es que no se hace viable la primera) y una opción de estatus que rechazan de plano y la cual no apoyarían nunca con su voto, según lo que piensan al presente. La segunda diferencia importante es que sobre la base de estudios anteriores —y como se observa que ha evolucionado el debate público en torno a la condición política de Puerto Rico— las primeras preferencias de estatus sabemos que, en realidad, no son únicamente tres sino cinco (5). Esas cinco preferencias diferentes son: (1) la integración a Estados Unidos como un estado federado más de la unión americana (estadidad), (2) el respaldo preferente al Estado Libre Asociado en su forma territorial actual (territorio no incorporado), y según ha evolucionado este desde 1952 al presente (estadolibristas tradicionales); (3) la preferencia por un ELA soberano o libre asociación basado en un nuevo pacto con Estados Unidos de América que garantice el ejercicio más pleno posible de las competencias de la soberanía política por el Gobierno de Puerto Rico, en el cual la titularidad sobre el territorio de Puerto Rico pertenezca a los puertorriqueños como colectivo nacional y que se base además en el reconocimiento internacional del ELA como un cuerpo político soberano; (4) la preferencia por un modelo de independencia política sumamente interdependiente y que mantenga con Estados Unidos no solo lazos de amistad, sino tratados de defensa y ayuda económica; y (5) la independencia de Puerto Rico respecto de Estados Unidos, en amistad con la exmetrópoli, pero sin lazos especiales mediante tratados de defensa o ayuda económica.

Las cinco (5) preferencias reales de estatus político existentes entre los ciudadanos en Puerto Rico no surgen producto de preferencias ideadas únicamente por los puertorriqueños, sino que tienen, todas ellas, referentes empíricos en el mundo contemporáneo. La integración o estadidad federada dentro de Estados Unidos se ejemplifica, por supuesto, por los 50 estados existentes. El Estado Libre Asociado como territorio no incorporado continuado dentro de un marco mayor de autonomía política que el existente en las colonias clásicas se ejemplifica por la Commonwealth que existe en Puerto Rico desde 1952 y por su existencia en otra jurisdicción en el Pacífico: las islas Marianas del Norte. Arreglos políticos similares ocurrieron en las excolonias inglesas, como Canadá, con el apelativo anglosajón de dominion. El ELA soberano o libre asociación se ejemplifica por los tratados concertados entre Estados Unidos de América y diversas islas del Pacífico tales como los estados de la Micronesia, las Islas Marshall y Palau, e igualmente con los pactos existentes entre Nueva Zelanda y las Islas Cook y Nueva Zelanda y Niue. La independencia con tratados económicos o de defensa y ayuda mutua —y con algunas leyes en común para ciertas áreas de intervención estatal— se observa empíricamente en los casos de México, Canadá e Israel con Estados Unidos y en el experimento de la Unión Europea. Finalmente, un estatus formal de independencia del siglo XXI en la cual las interdependencias principales no sean con Estados Unidos de América sino con otros países del globo se ejemplifica en algunos países de Suramérica como Venezuela y Bolivia, y del Caribe como Cuba, o en países de Asia como Singapur, Viet Nam y la Federación Rusa. En fin, las cinco opciones de preferencias de estatus existentes en Puerto Rico no son entelequias imaginarias, sino realidades existentes en el mundo del siglo XXI.

A tenor con la consideración de ese grado real de complejidad, y contrario a la simplificación anacrónica que segmenta a los puertorriqueños entre estadistas, estadolibristas e independentistas, en la investigación científica y empírica sobre la cual se basan los datos que se presentan en este artículo, se entrevistaron 212 personas seleccionadas en su mayor parte según su primera preferencia de estatus: estadistas, estadolibristas tradicionales, soberanistas libreasociacionistas, soberanistas de la independencia con tratados especiales con Estados Unidos —lo que también se ha denominado por algunos como la “república asociada” — e independentistas favorecedores de un estatus de independencia política que no se base en lazos especiales ni tratados medulares con Estados Unidos de América. Además de esas personas, se entrevistó a un número similar de ciudadanos que se identificaron como no afiliados. Algunos de los no afiliados ni siquiera votan, otros no tienen una preferencia de estatus claramente decidida y aún otros, aunque sí tienen una preferencia de estatus, se consideran personas independientes, sin matrícula en partido o grupo político alguno. Finalmente, debo ofrecer un punto aclaratorio en esta introducción: no se entrevistaron personas adscritas al Movimiento de Integración a España por ser uno de muy reciente creación y por no haber incidido este movimiento en el debate público del estatus político de Puerto Rico en el plebiscito de 2012 ni en consultas anteriores, del modo en que sí incidieron los ciudadanos y grupos defensores de las opciones de estatus incluidas.

Aunque los resultados de la investigación arrojan luz sobre muchas cuestiones, por limitaciones de tiempo y espacio, este artículo se limitará a presentar y analizar solo una parte de los datos más importantes con relación a las segundas preferencias de estatus y las opciones más rechazadas entre los electores que se identifican como estadistas (mayormente del Partido Nuevo Progresista-PNP) y quienes se identifican como estadolibristas no soberanistas, militantes casi todos ellos del Partido Popular Democrático (PPD). En un artículo subsiguiente habré de analizar los resultados observados para estas mismas preguntas entre los entrevistados soberanistas, los independentistas y los no afiliados. Por su importancia como posturas de estatus respaldadas tradicionalmente por los partidos tradicionales del bipartidismo cerrado que caracteriza a nuestro país, y por concitar el apoyo del mayor número de ciudadanos y votantes, está más que justificado comenzar estos análisis de los hallazgos principales de esta investigación con los datos respectivos de los estadistas y de los estadolibristas tradicionales, mayormente seguidores de los partidos PNP y PPD.

Una última particularidad de este estudio radica en que las preguntas de la guía de entrevista incluyeron tanto preguntas cerradas de selección múltiple como preguntas abiertas dirigidas a explorar y sondear el porqué las personas opinan como opinan sobre estos temas. En otras palabras, en lugar de preguntas superficiales, utilizamos un interrogatorio tipo conversación entre entrevistadores y entrevistados y los estudiantes entrevistadores fueron instruidos debidamente en las técnicas del sondeo a fin de obtener la mayor información posible de cada entrevistado sobre sus ideas, pensamientos, sentimientos, y en fin, sobre su mentalidad política.

La escisión ideológica del movimiento estadista y en la base de votantes del Partido Nuevo Progresista (PNP)

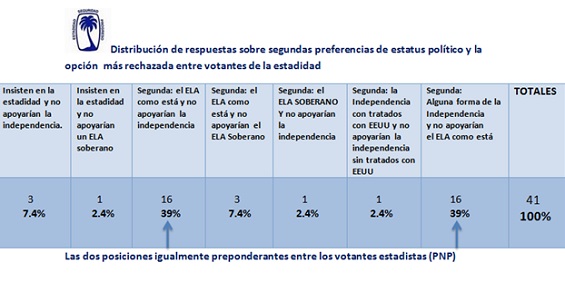

El primer resultado que salta a la vista en el Cuadro Número 1, sobre opiniones de estatus de los estadistas, es que existe una distribución bimodal. Dos tipos de combinaciones resultaron las más mencionadas —y en igual proporción de 39% cada una— entre las personas estadistas entrevistadas. Estos dos conjuntos de respuestas, a su vez, representan una escisión fundamental en términos ideológicos en la base electoral del PNP y de la estadidad federada como estatus de preferencia. Es así ya que cuando se combina la “segunda” preferencia de estatus de los estadistas con la opción que jamás apoyarían, se observa claramente que existen dos tipos principales y opuestos de estadistas en Puerto Rico. En primer lugar, se observan los estadistas que aceptan vivir en un estatus territorial como el ELA actual porque su ligazón a Estados Unidos se basa en sentimientos de impotencia, indefensión aprendida y dependencia. Son estos los que si no pueden conseguir la estadidad “se conforman” con el ELA territorial porque por lo menos “los estadounidenses nos ayudan y mantenemos la ciudadanía americana”. Son también los que apoyan la estadidad principalmente porque prevén en ella un aumento en las “ayudas”, en los “fondos federales”. Para este tipo de estadista lo peor que le podría ocurrir a Puerto Rico es la independencia porque “no estamos preparados para ella”, “porque Puerto Rico no produce nada y nos moriríamos de hambre” o “porque sin Estados Unidos esto sería tierra de nadie y podría llegar hasta una dictadura”. Las frases entre comillas se encuentran entre las explicaciones reales que ofrecen estas personas de por qué no apoyarían nunca la independencia. Algunos incluso lo dicen con claridad: si viene la independencia al otro día se montan en el avión y se van a vivir al paraíso de sus sueños: Estados Unidos. Del otro lado, están los estadistas auténticamente anticolonialistas. Son aquellos que tienen como segunda preferencia el ELA soberano o alguna forma de la independencia política, y a su vez, ven al ELA territorial como un estatus deleznable y colonial al que no respaldarían jamás con sus votos. Este tipo de estadistas prefieren la estadidad, aparte de por la previsión de mejores oportunidades económicas, por otras razones o valores relacionados con un país más ordenado, mejor organizado y menos corrupto y con la posibilidad de tener participación igual en los derechos políticos de la Constitución de Estados Unidos —voto por el Presidente, representación en el Congreso y “derechos iguales” a los de los habitantes de los cincuenta estados federados-. Por otro lado, están muy claros en que de no conseguirse la estadidad federada Puerto Rico debe encaminarse hacia la independencia, la república asociada o un ELA soberano, pero de ninguna manera debe continuar en la situación de subordinación colonial existente. Muchos de estos estadistas, sobre todo los más jóvenes, no muestran miedo alguno a la independencia e incluso subrayan que el país tiene gran potencial para desarrollarse por sí mismo.

Cuadro Número 1

Como se observa en el cuadro precedente, de un total de 41 estadistas entrevistados entre marzo y abril de 2014, 16 de ellos, o el 39%, requintan al ELA como está (territorial) si no pueden obtener la estadidad y abrigan grandes temores sobre el destino de Puerto Rico si tuviere que sobrevivir sin depender de Estados Unidos. En este grupo la percepción generalizada es que la independencia es hoy día como lo fue en siglos pretéritos: te las arreglas solo en el mundo internacional y estás totalmente separado de la metrópoli. En su mayoría ignoran los datos sobre cómo Estados Unidos envía fondos y ayudas económicas a países independientes del Caribe o América Latina, por ejemplo México, Colombia o Perú. Desconocen además las opciones existentes en el mundo de hoy de alianzas entre países independientes, típicas del tardío siglo XX y de las primeras dos décadas del siglo XXI. En este sentido, visualizan una independencia aterradora pero anacrónica, que ya no existe. Porque le temen tanto a esa independencia fantasmal que visualizan, y hasta al llamado “ELA soberano”, de no conseguirse la estadidad, no ven otro remedio que continuar apoyando el ELA territorial tal y como está. Para ese primer tipo de estadistas lo principal es mantener la dependencia y las ayudas estadounidenses. A este 39% se le podría sumar cerca de un 10% adicional representado por los que no quisieron dar una segunda preferencia de estatus porque la estadidad es su única preferencia y no se conciben apoyando ninguna otra y que, a su vez, aducen que la independencia (7.4%) o el ELA Soberano (2.4%) es la opción que nunca apoyarían. Este 10% adicional se diferencia del 39% mencionado en que no apoyarían el ELA como está como segunda opción sino que insisten en la estadidad federada como segunda y única opción. No obstante, comparten el temor a la independencia o cualquier forma de soberanía puertorriqueña. Un 7.4% adicional de los entrevistados estadistas tienen como segunda opción el ELA territorial, pero en lugar de mencionar la independencia como el estatus que nunca apoyarían mencionaron al ELA soberano. En resumen, entre los 41 estadistas interrogados predominan las actitudes conservadoras de rechazo a cualquier opción de soberanía propia. Sus respuestas se recogen en las primeras cuatro columnas del Cuadro Número 1. En total, los estadistas con estas inclinaciones conservadoras y antisoberanistas suman 23 personas correspondientes al 56% de los estadistas entrevistados. Solo una persona, correspondiente al 2.4% apoyaría el ELA soberano si no se logra la estadidad federada, pero al mismo tiempo no iría más allá hacia la independencia la cual indicó como la opción que nunca apoyaría.

En cambio, las dos últimas columnas del Cuadro Número 1 agrupan a los estadistas anticolonialistas que, de no poder conseguir la estadidad federada apoyarían alguna forma de soberanía política en la independencia. En la penúltima columna solo una persona (2.4%) apoyaría la independencia con tratados de ayuda y cooperación con Estados Unidos, pero no apoyaría nunca la independencia sin tales tratados especiales. Y en la última columna se agrupa ese 39% mencionado cuya segunda opción es alguna forma de la independencia mientras que la opción que no apoyarían jamás es la del ELA territorial, la cual ellos también llaman “la colonia”. En otras palabras, mientras el 56% de los estadistas en esta muestra mira a Estados Unidos con los ojos de la dependencia, solamente un 41.4% de los estadistas entrevistados ve posible y deseable el transitar hacia alguna forma de independencia si la estadidad federada se demuestra inviable. Lo reconozca o no, el liderato del PNP tiene el problema de contar entre la base votante de ese partido una mayoría de personas pro dependencia. Por lo tanto, no es fácil para el PNP asumir posiciones políticas auténticamente anticoloniales o antidependencia, cuando tantas personas entre su propia gente tienen la mentalidad del colonizado que patrocina la dependencia. No hay que olvidar que muchas de las personas que hoy militan en el PNP y apoyan la estadidad federada fueron en algún momento de sus vidas populares que apoyaron el ELA territorial. Una hipótesis plausible es que muchas de estas personas cambiaron de partido —y hasta su primera preferencia de estatus— para favorecer al PNP y la estadidad, pero conservan rasgos ideológicos de la mentalidad de la indefensión aprendida y de la dependencia los cuales interiorizaron cuando fueron electores del PPD.

Las tendencias dominantes entre los Estadolibristas Tradicionales de la base del PPD

En el Cuadro Número 2, observamos la distribución de las respuestas más frecuentes entre los populares no soberanistas, es decir, entre los llamados “Estadolibristas Tradicionales” del PPD. En este caso, las opiniones expresadas sobre la segunda opción de estatus, de no poder mantenerse el ELA como está, junto con la opción de estatus que nunca apoyarían, arrojaron una distribución unimodal. Es decir, una sola combinación obtuvo la pluralidad de las menciones en las respuestas de los entrevistados populares tradicionales con cerca de un 32%, casi una tercera parte. Se trata de quienes dijeron que su segunda opción de estatus sería el ELA soberano y la opción que no apoyarían nunca sería la estadidad federada. A este grupo principal de la base conservadora del PPD podríamos llamarles los nacionalistas moderados. Es así porque aunque algunos de ellos tienen dudas o temores sobre el ELA soberano, lo apoyarían como segunda opción si el ELA territorial no se pudiera mantener. En muchos casos esta preferencia es meramente porque “sería lo más parecido al ELA que hemos vivido”. Pero en muchas de las respuestas se ve una percepción muy clara de que la soberanía podría ayudar al país a mejorar su economía “ya que podríamos tener libertad para comerciar con otros países” y “no habría tanto vago ni tanta dependencia”. Por otra parte, la mayor parte de las respuestas sobre por qué es la estadidad federada el estatus que nunca apoyarían aluden principalmente a la existencia de Puerto Rico como una nación distinta y a la necesidad que sienten de mantener su identidad, su cultura y su idiosincrasia puertorriqueñas. Es lo que algunos han llamado un “nacionalismo cultural” sin darse cuenta que todo nacionalismo cultural lleva en sí las semillas del nacionalismo político, aun cuando estas personas no se identifiquen como independentistas. Debido a su nacionalismo cultural y político estos populares comienzan a ver al ELA soberano como una opción de futuro, aunque no votaron por ella en 2012. Son ciudadanos en transición, en proceso de ser soberanistas potenciales, muy a pesar del liderato conservador y colonialista de la vieja guardia del PPD.

Un segundo tipo de respuesta obtuvo la próxima mención en términos de la cantidad de aquellos que respondieron que la favorecían: su segunda opción es el ELA soberano pero la opción que no apoyarían nunca sería la independencia. Siete personas correspondientes al 18.4% del total de 38 estadolibristas tradicionales entrevistados respondieron de esa manera. En otras palabras aún entre los Populares no soberanistas hoy, pero potencialmente soberanistas en el futuro, existe una escisión ideológica similar a la que vimos en el PNP. La pluralidad de estos populares no serían estadistas jamás, pero un grupo no despreciable tienen la independencia sin tratados con EEUU como la opción que nunca apoyarían.

Cuadro Número 2

Al igual que ocurrió en el caso de los estadistas, un sector minoritario de los estadolibristas tradicionales insistió en el “ELA como está” como su segunda preferencia. Como demuestra el Cuadro Número 2, el 10.5% del total de entrevistados estadolibristas del PPD insistieron en el ELA territorial actual como segunda opción y dijeron que no apoyarían nunca la estadidad federada. Solo un entrevistado, correspondiente al 2.6%, insistió en el ELA tradicional como segunda opción pero señaló que nunca apoyaría la independencia. Un 13.2% adicional dijo tener como segunda opción la estadidad federada y no apoyarían la independencia. Son estos últimos los estadolibristas tradicionales más proamericanos y muy cercanos en su mentalidad política a los estadistas prodependencia.

Si nos enfocamos únicamente en la opción que no apoyarían nunca, habría que concluir, en función de los datos del Cuadro Número 2, que entre los populares estadolibristas tradicionales alrededor de un 52% son populares nacionalistas o antiestadistas que jamás apoyarían la estadidad federada, mientras que cerca de un 48% son populares fuertemente opuestos a la independencia. Es este diferendo en la base del PPD el que lleva a su liderato a rehuir asumir posturas claramente soberanistas por temor a perder el respaldo electoral de los antiindependentistas. No obstante, la realidad más completa sobre cómo piensa la base del PPD no está presente en el Cuadro Número 2 ya que de él están excluidos aquellos populares que ya son abiertamente soberanistas, que tienen como primera preferencia el ELA soberano y la inmensa mayoría de los cuales votó en 2012 por esa opción de estatus. Un cuadro más completo de la situación de tendencias al interior de la base del PPD se tendrá en mi próximo artículo en el cual se presentarán las respuestas a estas preguntas de segundas preferencias y opciones que se rechazan totalmente por parte de los soberanistas, de los independentistas y de los no afiliados.