Victoria y derrota en el debate Chomsky-Foucault

They were most correct, according to their god.

-Samuel Beckett, The Expelled

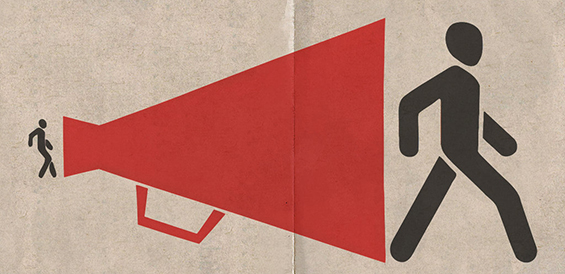

En 1971, la mente más poderosa de la segunda mitad del siglo XX debatió con un filósofo importantísimo en televisión holandesa. Me refiero al debate Chomsky-Foucault sobre la naturaleza humana. Se trata de un deleite inusual en el que dos pensadores de peso completo debaten en vivo delante del público.Se puede enmarcar el debate bajo distintas rúbricas: pensamiento anglosajón versus pensamiento europeo continental, ciencia versus posestructuralismo, Estados Unidos versus Francia, etc. No se puede negar, también es cierto, que un “entertainment factor” acompaña el debate, sobre todo en la medida en que discípulos y admiradores de uno y otro debaten, a su vez, para coronar al vencedor de la batalla. El intento de convencer a alguien de que su filósofo favorito “perdió” no suele dar frutos.

¿En qué consiste ganar o perder un debate? Por lo general, los debates no tienen la intención de que alguien “gane”. Se presentan ideas, se discute, se generan ideas nuevas y ya. La medida en la que alguien “gana” un debate público, además, no siempre se relaciona con la solidez de los planteamientos que blande. Por ejemplo, cuando se presentaba en público, el fenecido Cristopher Hitchens solía zafarse de argumentar seriamente recurriendo a sarcasmos, mediante los cuales enmascaraba desde falacias hasta ineptitud. No obstante, su carisma y sentido del humor usualmente le ganaban el favor del público; esto, se comprenderá, no significa que “venciese” en el debate. Además, de que alguna de las partes sea mejor orador no se concluye que su punto sea correcto.

Digamos que se gana o pierde el interés del público, en primer lugar. En segundo lugar, con el paso del tiempo se puede ver cómo prevalecen los planteamientos de un debatiente sobre los del otro. Ambas victorias pueden enfrentarse, como sucede en el caso del enfrentamiento entre el citado Hitchens y su compatriota George Galloway en torno a la invasión de Irak. El primero, mediante “wit and pleasantries”, humilló públicamente a Galloway, de temperamento llano y colérico. El tiempo, sin embargo, le dio la razón a Galloway, quien conjeturó que la invasión a Irak no traería el amanecer democrático que vislumbraba Hitchens, sino una enorme dosis de destrucción. Tenemos aquí una divergencia entre el aspecto performático (podríamos llamarlo así) y el lógico (a falta de una mejor palabra) del acto de debatir. Tal divergencia nos obliga a plantearnos las diferencias entre un debate en vivo (el que me incumbe aquí) y otro género de debate más complejo (y menos “entretenido”): el escrito. Pero dejo eso para otro día.

Para entender el aspecto performático de la discusión de 1971, conviene consultar otros debates de los pensadores en cuestión. El usuario de Internet puede dar con más debates de Chomsky que de Foucault en parte porque este lo sobrevivió por, al menos, 30 años.

Ver a Chomsky debatir es, ante todo, entretenido. No quiero referirme por el momento a la validez de sus planteamientos ni a la razón que lleven, sino al aspecto performático. Lo entretenido depende de una ventaja que Chomsky lleva sobre buena parte de la población del planeta: su memoria fotográfica, que le permite citar textos con fecha, número de página y hasta (hay evidencia de esto) nota al calce. Chomsky parecería tener su cabeza enchufada a una enorme base de datos, que consulta sin esfuerzo aparente. Se trata de una habilidad extraordinaria que nos hace plantearnos si es siquiera justo organizar un debate con este cerebro superdesarrollado. Sus detractores, de hecho, lo han acusado de aterrorizar con datos a las personas con quienes rivaliza.

Refiero al lector a cuatro casos: los debates chomskianos con William F. Buckley, Frits Bolkestein, Alan Dershowitz y Richard Perle. Son entretenidos no solo porque presenciamos en ellos el desmoronamiento intelectual público de figuras de renombre (tanto de la academia como de círculos de poder estadounidenses), sino por las perforaciones que se abren en las máscaras que la inteligentzia del establishment se construye. Los cuatro estallan ante la impotencia de “citar” como Chomsky, de manejar datos, textos y números como si fuese un personaje sacado de la ficción o el cine.

Buckley, el padre del “intelectualismo conservador” estadounidense, una figura importante de Yale que formó generaciones de políticos y académicos anticomunistas, suspende su fabricadísima “persona” del intelectual distante, juguetón e irónico y, frustrado, llega a amenazar a Chomsky con pegarle en la cara, cuando no puede contrarrestar la cascada de datos con que el profesor de MIT lo humilla. Buckley prometió invitar a Chomsky a su programa otra vez, cosa que nunca hizo. El caso de Bolkstein, un influyente político holandés, es mucho más chistoso: Chomsky, muy judío y muy gringo, produce la sabida cantidad enorme de referencias y citas, mientras que Bolkstein, luego de una serie de ad hominems, de denunciar que Chomsky estaba intimidando y siendo un “bully” (sic), mira su reloj y se despide de repente diciendo que tiene que irse para Amsterdam y abandona el debate. Las risotadas del público denotan el goce malandrín de ver a alguien rodar por el suelo.

Richard Perle, el reconocido asesor político de las administraciones Reagan y Bush, debatió con Chomsky en 1988. Acostumbrado, quizás, a la formalidad burocrática, se limitó a guardar silencio o diferir la mayor parte de las veces y dejó que Chomsky barriera el piso con él, para placer de la concurrencia. Aunque se trata de un intelectual versadísimo en asuntos de política exterior, solo pudo lanzar frases cóncavas, de esas que acompañan los discursos políticos, cosa que le ganó el desprecio del público. Menos elegancia mostró Alan Dershowitz cuando le tocó enfrentarse a Chomsky en Harvard, diecisiete años después. La discusión versó en torno a Israel. El reconocido profesor de Derecho invirtió, lo que es lamentable, buena parte de su tiempo a ataques personalistas destinados, como reseña John Ryan, al “character assasination” de su oponente. Mientras Chomsky citaba textos, decisiones legales, resoluciones de la ONU, mapas, etc., Dershowitz se refería a “Planet Chomsky”, el único lugar en donde estas cosas, decía sonriente, son reales. En todos estos casos, las preguntas del público (críticas algunas) se dirigieron a Chomsky casi en su totalidad. Sus contrincantes, achicados, no provocan interés en el público.

Hay dos tendencias en estos cuatro casos: la ira desordenada de los rivales de Chomsky y la forma en que el debate, de una forma insólita (pero invariable) suele convertirse en una entrevista. Cuando Chomsky termina de devastar a su antagonista, consigue que el sentido de la actividad circule en torno a sus planteamientos (habiendo desacreditado pro completos los opuestos). Dicha atención se manifiesta en los opositores y en el público. Se pueden contabilizar las interacciones del público con unos y otros; para Chomsky solamente quedan las preguntas, los contrargumentos, ataques y alabanzas del público.

La trampa que suele tender Chomsky es la siguiente: en su presentación de apertura suele expresar lo que parecen ser opiniones ácidas mediante las cuales desacredita ya sea los parámetros reales de la democracia estadounidense o las acciones de este país en el exterior. Las expresiones suelen ser furibundas (esto es parte de la trampa) y no suelen venir acompañadas, en este momento, de evidencia. El contrincante, entonces, intenta girar la conversación hacia el tema del antiamericanismo o algo similar, sugiriendo que las “expresiones furibundas” acusan animosidad y fabricación. En este punto, Chomsky (que obviamente ha venido preparado) produce una ingente cantidad de evidencia y en ocasiones explica que las “expresiones furibundas” no son suyas, sino que proceden de algún político del establishment. De esta forma no solo prueba su punto, sino que se desasocia (para el buen entendedor) de la acusación de antiamericanismo: quien dijo que EU no promovía la democracia en Centroamérica no fue él, sino algún presidente o embajador, por ejemplo. Los debatientes han perdido la oportunidad de presentar sus ideas y evidencia porque han invertido el tiempo atacando lo que parecían ser grietas en los argumentos chomskianos. Uno tras otro cae en esta ratonera.

Chomsky no le tiende tal trampa a Foucault, en parte porque reconoce que por fin tiene un opositor de su altura. El francés no descenderá jamás a la vulgaridad de Buckley o Dershowitz, pero cuesta trabajo entender quién vence en 1971 porque, como explica el moderador del debate, ambos excavan “through a mountain working at opposite sides of the same mountain with different tools, without even knowing if they are working in each other’s direction”. Por momentos parece, de hecho, que los deponentes ni se escuchan, sino que presentan sus ideas partiendo de algún pie forzado que creen reconocer en el otro. Con todo, invito al espectador de ojo avisado a ver la medida en que el debate, una vez transcurre la mitad, empieza a girar exclusivamente alrededor de las ideas del estadounidense.

Quizás convenga leer el debate, en vez de ver el video, para obviar la sorna que gesticula Foucault y el entusiasmo que desborda Chomsky, ya que ambas cosas nublan la lógica del enfrentamiento. ¿Cuántas veces se refiere el uno al otro? ¿Cuántas preguntas le lanza uno otro? Foucault podría estar formulando preguntas con intenciones estrictamente retóricas, ¿pero es ese el caso? Si lo es, entonces Chomsky se aprovecha de esto para hacer que el debate se torne entrevista (lo cual lo corona, a mi ver); si no lo es (cosa que creo más probable), equivale a una muy honesta y elegante toalla lanzada desde la esquina francesa. El público, por su parte, parece seguir esta misma línea: tres acaloradas preguntas a Chomsky y ninguna a Foucault.

A la larga, el aspecto performático no importa demasiado aquí. Divierte ver a Bolkstein y Buckley perder la compostura, porque se trata de farsantes, pero en el debate holandés de 1971 dos mentes privilegiadas intentan medir fuerzas o, mejor dicho, entenderse. Una vez tras otra intentan tocar suelo en común, pero sin resultado. El contexto trilingüe de debate habrá entorpecido la comprensión menos que la mismísima constitución de las divergentes posturas teóricas de los deponentes.

Este debate suele describirse como una indagación en torno a la “naturaleza humana”, con Chomsky defendiendo la idea y Foucault negándola. Si ese es el caso, Chomsky ha ganado antes de que empezara el debate. Pero la descripción es torpe: realmente, el punto de Foucault ha sido que la noción (por momentos usan el término “creativity”) históricamente se ha utilizado para excluir y privilegiar. Sobre este respecto, Chomsky invita, con una pisca de paternalismo cientificista, a “look forward”. Al filósofo francés le interesa menos la existencia y forma de la naturaleza humana que su noción. Dice: “In the history of knowledge, the notion of human nature seems to me mainly to have played the role of an epistemological indicator to designate certain types of discourse in relation to or in opposition to theology or biology or history. I would find it difficult to see in this a scientific concept”. A Chomsky le interesa la realidad física. Nos glosa el moderador: “Foucault [is] especially interested in the way science or scientists function in a certain period, whereas Mr. Chomsky is more interested in the so-called ‘what-questions’: why we possess language; not just how language functions, but what’s the reason for our having language”.

El francés, sin embargo, sostiene al final que ambos se han comprendido perfectamente, lo cual no es evidente si uno se deja llevar por la conversación que han mantenido hasta este punto. En un momento, de hecho, ambos pensadores se dan cuenta de que hasta esgrimen distintos sentidos del término “creativity”. En el imposible enfrentamiento entre un anticuario y un taxónomo, los respectivos monólogos apenas se cruzan. Desde este punto de vista, conviene contestar la pregunta de quién ganó el debate de la siguiente forma: realmente ambos perdieron. Ninguno logró convencer al otro; ni siquiera comprenderlo. Cuesta ver cuáles ideas prevalecen sobre otras con el paso del tiempo porque estas flotan en categorías distintas. Chomsky siempre será más provocador y entretenido, pero en esta ocasión (por respeto, habrá sido) no recurrió a su estuche de monerías.

Casi cuando está por terminar la discusión, el moderador le pregunta a Foucault: “If you were obliged to describe our actual society in pathological terms, which of its kinds of madness would most impress you?”. Si quisiéramos describir, no la sociedad actual, sino el mismísimo debate de 1971 (hermoso, profundo e inteligente) siguiendo la premisa de la pregunta, la palabra “esquizofrenia” podría retumbar en la cabeza. Se trata de un texto bifronte o de un paciente cuyos lóbulos cerebrales han resuelto no comunicarse. Como metáfora de la comunicación, o de la naturaleza humana, concede el punto del padre del absurdo: “Every word is like an unnecesary stain on silence and nothingness”.

[Aquí el video del programa completo]