RAMOS OTERO: de Times Square a Mar Chiquita

ahora más que nunca, mi palabra conjura tu silencio

(dedicatoria a John Anthes)

El libro de la muerte –Manuel Ramos Otero

En un texto de Invitación al polvo, “La nada de nuestros nunca cuerpos”, Manuel Ramos Otero escribe: “a la gallega, las aldeanas de Mondoñedo le traen por la mañana / marotas de maíz sobre las que revolotean moscas falangistas / que nunca oyeron ni un cuplé de la Sara Montiel”. Las aldeanas eran de San Martiño, de la comarca de Castro Caldelas en Ourense, provincia de la Galicia profunda, interior, subdesarrollada. Y no eran marotas, sino mantequilla fresca, recién elaborada. Y esa gallega era yo, una niña hipersensible y mimada de unos diez años, nacida en Nueva York, en su primer viaje a la tierra de sus padres. Una niña-muñeca vestidita de color rosa, con traje de bordados y volantes, zapatitos de charol blanco y calcetines de encaje, muy limpiecita y peinadita, las trenzas adornadas con cintas de raso, las dormilonas, cadenita y pulserita de oro. Mirando a la viejecita, de boca desdentada, nariz aguileña, arrugas marcadas y ennegrecidas por la tierra y el polvo milenarios, vestida de negro de pies a cabeza. Supongo que mi aspecto era tan extraño para ella como el suyo para mí. Mirando el obsequio, que poco tenía que ver con lo que yo entendía por mantequilla.

Galicia, otro vínculo entre Manuel y yo. Hacia el final de los ochenta, sobre todo cuando sabía que se estaba muriendo, el recuerdo de su madre de joven se le fue haciendo más y más patente. Siempre obsesionado con su belleza, esa belleza que apenas se vislumbraba en la cara de la anciana postrada en una cama durante años, víctima del mal de Alzheimer. Manuel me decía que yo era la imagen viva de Carmen Ana Otero, esa joven cuya hermosura se había engendrado en nuestro común origen. Los Otero eran oriundos de Galicia. Cuando Manuel hizo su último viaje a Puerto Rico, para morir en su país, las amigas que lo habíamos querido y cuidado tuvimos que desmontar su apartamento. Descubrí una foto de una mujer que era mi espejo. Era su madre a los 33 años, justamente la edad que tenía yo en ese momento.

Ese recuerdo de mi niñez se le había quedado en su memoria, como tantos de los suyos se habían quedado en la mía. Cuando me leyó el poema, que por cierto, contiene muchas alusiones a otras íntimas amigas suyas, me conmovió el hecho de que mi recuerdo se había convertido en el suyo, y que me había otorgado un pequeño espacio en ese complejo universo de su obra. Indudablemente Manuel había ocupado un enorme espacio en mi vida, aunque nunca lo vi tan claro como años después de su muerte. Me quedé tan trastornada por la pérdida y tan exhausta por esos últimos tres meses de su vida, tan sofocada por la depresión y tristeza que reinvadieron mi existencia, que hice lo que solía hacer en esa época con cualquier pérdida… intenté borrarla. Guardé los recuerdos y las vivencias en el cofre metafórico de la memoria, y los objetos concretos que me había dejado en una caja de madera marroquí que cerré con llave y etiqueté MRO .

Intenté volver a la normalidad, que era un desastre: seguía en un matrimonio moribundo y en una parálisis intelectual que no me permitía terminar la tesis doctoral. La presencia de Manuel en esos años había devuelto a mi vida la alegría que me faltaba. Y luego, durante los últimos meses de su vida me había entregado a esa actividad vertiginosa generada por la enfermedad y la muerte inminentes.

Así como los momentos del relajo y de fiesta, de las conversaciones interminables sobre poesía y amor y arte son inolvidables por la brillantez y la vitalidad con la que nos contagiaba, también lo fueron muchos momentos de su enfermedad. El Manuel enfermo era bastante parecido al de antes, salvo que su consciencia de la muerte lo intensificaba todo. Absorbente como siempre, exigía y peleaba. Nos hacía sufrir al insistir en contarnos lo que veía como las verdades de nuestras vidas, esas realidades que no deseábamos o no estábamos dispuestas a enfrentar. Pero también nos deslumbraba con sus poemas (estaba terminando Invitación al polvo). Y a veces, en sus momentos de demencia provocada por el VIH, nos hacía reír.

Su demencia era una forma exagerada de su creatividad e imaginación, y desde luego, de su teatralidad. Este terrible síntoma se manifestaba en unos cuentos elaboradísimos, detallados, coherentes y, por muy disparatados que fueran, convincentes. Además te seducían esos laberintos de imágenes y al escucharlos te olvidabas que eran ficticios. Es que para él no lo eran, los estaba viviendo. Un “incidente” que me contó le produjo un terror y una ira que me hicieron dudar: ¿Sería verdad que el personal de Beth Israel Medical Center —incluyendo a su dedicadísimo y brillantísimo médico, el Dr. Brian Saltzman— eran narcotraficantes que por las noches guardaban la mercancía en la habitación de mi amigo? Me lo contó por teléfono, a las seis de la mañana: “¡Como si no fuera bastante con el SIDA y la pelambrera, anoche me despertaron las enfermeras y el médico con un traqueteo! Claro, pensaban que yo estaba dormido, pero me enteré de todo. No soy pendejo. Entraron con bolsas llenas de perico, se subieron a una escalera y las metieron en un hoyo que hay en el ceiling. No me fío de los jodíos hospitales ni de los fucking médicos, son una partida de cabrones. Encima, cuando la policía lo descubra, me meterán preso a mí y no estoy como para unas vacaciones carcelarias. ¡Repórtalos ahora mismito!”. Y me llamaba cada hora… “¡Ay Consuelo, ¿los reportaste? Es que no me dejan dormir!”.

Aunque no se hizo la prueba del VIH hasta el 88, Manuel, y por supuesto yo, sabíamos que iba a dar positivo, por estar en un grupo de riesgo altísimo, como tantos hombres gay de su generación. Cuando volví de Madrid después de una larga estancia, hacia finales del verano del 88, quedamos para vernos en el bar del piso 18 del CUNY Graduate Center, nuestro habitual lugar de encuentro donde habíamos pasado tantas veladas después de conferencias, seminarios y otras actividades. En ese espacio académico, donde había decidido doctorarse por cuestiones de trabajo, además de ser un brillante alumno —aunque de alumno no tenía nada, ya era escritor reconocido e intelectual formado— era el que daba la nota carnavalesca, con su sentido del humor irreverente, “orillero” y de “cuneta”.

Como gay fuera del closet avant la lettre, le encantaba hacer sufrir a los hombres heterosexuales con bromas y piropos que siempre terminaban con su clásica frase, “yo me lo tiraría”. Me acuerdo que le producía un placer perverso tomarle el pelo a otro alumno, un poeta dominicano que pululaba por allí. Este era alto, relativamente guapo, con guille de dandy tropical. ¡Juraba que acababa! Tenía ese porte de gallito, ese caminar, mirada y pose de pavo real. En realidad era bastante ridículo. Una vez el poetastro se sentó con nosotros, un grupo grande que como siempre rodeaba a Manuel. Creo que ya habían presentado la propuesta de tesis, y soñaban con el momento de doctorarse. Pues Manuel se dirigió a él con un “¡Ay chica!” que hizo que la tez acaramelada del papi chulo blanqueara de súbito. “¡Qué bellas vamos a estar tú y yo con las togas y los tacos el día de la graduación! ¡Con lo altas que somos! ¡Bien supermodel!”. Por primera vez el quisqueyano —que además hablaba por los codos, articulándolo todo con un lenguaje rimbombante y altisonante que resultaba de una cursilería casi modernista— no pudo abrir la boca. Yo me los imaginaba a los dos, Manuel con su toga de satén azul, ese cuerpo y esa cara inconfundibles, ese atractivo oscuro, hipermasculino y llamativo, desfilando y caminando con perfecto equilibrio y seguridad con unos stiletto heels. Y el otro, con las tacas enredándose en la tela de la toga, tropezando, objeto de las muecas burlonas de Manuel que le gritaba “¡Avanza mija! ¡Qué así no te darán el diploma!”.

Pues sí, quedamos ese día y me reveló que se había hecho la prueba. Y que efectivamente había dado positiva. En “Insomnio”, un poema de Invitación al polvo, escribe: “Esta mañana llegaron los resultados / de mi muerte y todavía no abro / el sobre (el ataúd, debiera decir)”. Y me imagino que así fue. Ya había perdido bastante peso, y al final de los 80, salir positivo —a diferencia de ahora— sí era una sentencia de muerte. Sin embargo, no siguió hablando del tema, sino que me contó cómo había sido su último encuentro con su madre. Manuel me dijo que ella lo miró fijamente, le cogió las manos —esas manos que pudieron haber sido modelos para las pinturas de El Greco, esas manos largas, morenas, velludas, de una hermosura escultural, esas manos que tantas veces me agarraron la cintura cuando bailábamos— y se las llevó a la garganta, para que su hijo la estrangulara, para que la liberara de ese infierno que vivía, del cual evidentemente estaba consciente, aunque habitando la terrorífica geografía del olvido perpetuo e implacable.

Uno de los momentos más angustiosos de ese último año de Manuel fue un día que me pidió que lo acompañara al médico. Ya estaba muy delgado, con una serie de dolencias que lo debilitaban. Era un día primaveral, de esos calurosos y soleados que pueden ser tan agradables, pero que en un enfermo producen agobio y cansancio. Estaba tan frágil que se apoyaba en mí, él , que medía más de seis pies e incluso con lo delgado que se había quedado, pesaba bastante más que yo. Fue muy impactante verlo así, ya que había pasado muy poco tiempo desde la última vez que lo había visto. Ese hombre imponente se había transformado. Ese hombre de cuerpo erguido y elegante, de pelo azabache y piel aceitunada ya era otro. Se le habían hundido los pómulos y los ojos. El pelo se le había encanecido. El cambió físico era perturbador precisamente porque su físico había sido espectacular. Y sé que esta metamorfosis fue una de las cosas que peor llevaba. Siempre había estado consciente de su atractivo físico, sin caer nunca en ese narcisismo de tantos seres dotados por la belleza. Acomodó un brazo sobre mis hombros, y me agarró con el otro. Casi se desplomó, no tenía fuerzas. Esas dos o tres calles, bajo el sol fulminante, se nos hicieron interminables. No sé ni cómo llegamos a la consulta médica. Lo ayudé a sentarse y le aseguré que me encargaría yo del papeleo. Lo acompañé a que lo examinaran y conocí al Dr. Saltzman, un ser humano extraordinario que terminó tratándolo casi de gratis. El médico le informó que el conteo de las células-T estaba peligrosamente bajo, y le propuso que intentara un tratamiento con el nuevo medicamento, AZT. Nos explicó los múltiples riesgos pero pensaba que merecía la pena intentarlo. Manuel, por supuesto, se negó. Aunque confiaba en Saltzman, se negaba a someterse a cualquier tratamiento porque, entre otras cosas, tenía una teoría que el establishment médico había de hecho provocado el SIDA en los años 70 por haber utilizado a hombres gay con sífilis en un experimento que había creado el virus. Era ésta una de las muchas teorías de conspiración que se barajaban en la comunidad gay de la época. En fin, nos fuimos, sin la receta de AZT y le dejé mi teléfono a la secretaria y al médico, diciéndoles que yo era su familiar más cercana.

Al salir, teníamos otra cita, en la calle 21 y la 6ª Avenida. Y estábamos en la 16 y 1ª. Le insistí en que cogiéramos un taxi. A pesar de los terribles dolores musculares en las piernas, seguía tan terco como siempre, y se negó. Le expliqué que yo estaba agotada y mareada por el calor y aceptó. Nuestra próxima cita era en el despacho de un abogado de la Gay Men´s Health Crisis, una organización de voluntarios que se había formado para ayudar a la creciente población con SIDA. Manuel había decidido preparar su testamento y concederme poderes. Yo estaba deshecha, como era de esperar. Una cosa es lidiar con los asuntos médicos que se tratan de cuidar al enfermo en vida, y otra era hacer el testamento. Significaba enfrentarme con un futuro sin Manuel. El formulario para otorgar poderes fue una tortura: leer esas descripciones de lo que puede pasar al final de la vida, que uno se imagina, pero difícilmente asocia con un ser querido. Al empezar el proceso de redactar el testamento, volvió el Manuel burlón, irónico y comiquísimo. Cuando el abogado le preguntó qué financial assets tenía, le contestó, “¡Qué assets ni assets, si estoy en la pelambrera! ¡Lo que tengo son biles que no puedo pagar!”.

Ya iba anocheciendo, y nos acercamos a un restaurante chino en el West Village, cerca de esos muelles por los que ya deambulaban los fantasmas de tantos chicos de vidas truncadas por el SIDA. Al sentarnos, Manuel me pidió que sacara un papel y un bolígrafo. Parece que nos faltaba otra tarea. Quería dictarme una lista de lo que pensaba dejarles a los amigos y familia al morirse. Me quedé paralizada y casi se me saltaron las lágrimas. Sabía que se iba a morir, pero esto era mucho más personal, no era un documento legal. Insistió en que me dejara de tonterías y de lloriqueos ya que no le quedaba mucho tiempo y tenía que poner un poco de orden en el caos que había sido su vida. Señaló que los libros, los discos y los objetos personales variados los deberíamos repartir entre nosotras, las amigas más cercanas. Los libros que quedaran serían para un amigo, coleccionista de textos puertorriqueños. Al final, todo se hizo aún más real, debido a los detalles y las personas que mencionó: “Los santos puertorriqueños son para mi hermana Camburi, la máquina de escribir es para Grisel, a ver si termina la jodía tesis… y esto es para ti”. Sacó algo del bolso, un broche de plata mexicano en forma de paloma. “Era de mami, y ahora es tuyo, es que eres igualita a ella”. Me lo puso en la mano, apretándomela con las suyas, manos que ya no tenían la fuerza de aquella noche cuando bailamos por primera vez al son de Maelo y Cortijo, manos que me cogían por la cintura y me hacían dar vueltas como si fuera una bailarina hecha de plumas y nubes.

El regalo del broche fue un gesto simbólico. Fue un momento emblemático en que el concepto, un tanto abstracto, de “familia elegida” se cristalizó. Es que Manuel tenía dos hermanas a quienes quería mucho y lo normal hubiera sido que le diera el broche a una de ellas. O también el objeto heredado de una madre se le regala a un/a compañero/a, novio/a o esposo/a. Tantos que vivimos en el exilio metafórico o real, tendemos a construir una forma de vida fuertemente anclada en las tradiciones en las que nos criamos. Manuel no tenía familia aquí, y yo sólo tenía a mi madre, pero construyó una, de mujeres (y hombres) tan entregadas a él como cualquier familiar biológico.

Nuestros lazos eran muy complejos. Éramos “familia”, amigos, y “compañeros sentimentales” (la expresión inglesa, “romantic friends”, lo capta mejor), pero no en el sentido convencional del término. Intuí algo que me ha enriquecido a través de los años, lo cual se ha vuelto parte de mi diario vivir. Es que hay muchos tipos de parejas. De hecho, pienso que hay toda una gama de relaciones íntimas, desde la amistad hasta la relación de pareja. Sin embargo, no hay ni palabras ni modelos para las múltiples variantes entre los dos polos. Esas relaciones con personas con quien compartimos lo más recóndito de nuestro ser, con quienes hay una complicidad y una cotidianidad que tradicionalmente se asocian con la pareja amorosa. O con quien compartimos pasiones comunes que quizás no compartamos con nuestra pareja. No hay ceremonias ni rituales que legitimen estas relaciones. Este otro tipo de pareja puede o no incluir un elemento erótico o sensual (en el sentido amplio de las palabras), que no necesariamente lleve a las dos personas a un encuentro sexual, aunque podría ocurrir en una noche de borrachera. Suele ser un tipo de enamoramiento platónico.

Y la sensualidad sí era un elemento sutil pero palpable entre Manuel y yo. Como seres de una sensibilidad hiperestética, era natural que apreciáramos el encanto que veíamos el uno en el otro. Que conste que no me estoy echando piropos, simplemente articulando una realidad. Los dos éramos morenos, de pelo negro y ojos grandes. A veces me decía que me veía como su doble en femenino, y otras, como si mi cara fuera un velo, un palimpsesto detrás del cual estaba la cara de su Carmen Ana Otero. ¿Y qué veía yo en él? Es obvio que era un hombre extraordinariamente atractivo, tenía ese esplendor aceitunado de los andaluces, de los árabes, de los mediterráneos que siempre me ha atraído y que aún me atrae, aunque sólo estéticamente. Y esas manos. Y su mirada, una mirada que no te dejaba huir, ni de él ni de ti misma.

La elegancia, estilo y porte de su figura a veces asemejaba la de un caballero de principios del siglo veinte, vestidos de traje de hilo blanco y sombrero de paja, esos señores que se ven en fotos de tonos sepia. Con un bastón de caoba labrada. Al escribir esta imagen, me voy dando cuenta que no la creé yo, sino Manuel. Un caluroso día de verano, cruzando 7th Avenue South, rumbo a la terraza del Café Riviera para tomarnos unas copas, me declaró, “Si fuera por mí, en el verano siempre estaría con un traje de hilo blanco… ”.

Los dos o tres meses que pasó en el hospital ese verano del 1990 fueron tumultuosos. Asumí las responsabilidades burocráticas porque se me dan muy bien: las llamadas a los médicos, al seguro, al banco, al trabajo. También me encargaba del correo y de las cuentas. Nos organizábamos las amigas para que siempre hubiera alguien con él por las mañanas mientras yo me dedicaba a los trámites. Pero Manuel me llamaba y reclamaba mi presencia, así como siempre había exigido la presencia de sus más allegados en fiestas, bares y cenas.

Es que en el fondo temía la soledad. En esas largas noches de juerga que antes teníamos, nunca podía soportar que nos fuéramos. Siempre decía, un trago más, un cigarrillo más, un baile más. Era conmovedor este contraste entre el Manuel fuerte, independiente, aventurero y amante del peligro con el que vivía la soledad de Nueva York de forma dramática. Aunque nunca lo había revelado, sabía yo que era así. Me duele tanto decirlo, pero antes de su enfermedad, desgraciadamente mis circunstancias personales —más que nada esa depresión paralizante— me impedían verlo tanto como hubiéramos preferido los dos.

El estar solo en el hospital era lo que más temía, aunque realmente casi nunca lo estaba. Era más bien la posibilidad de estar solo lo que lo angustiaba. Cuando se acercaba la hora de irse los que lo visitaban por las mañanas, me llamaba: “!Vente p´acá ahora mismo!” y le contestaba, “Pero Manuel, tengo que hablar con tu landlord, no has pagado la renta en meses y tu cuenta bancaria es un desbarajuste, además están a punto de cortarte el teléfono y la luz. Pero Manuel, que me ha llamado la secretaria del médico porque el seguro no ha pagado la última visita, tengo que resolver eso. Manuel, estoy agobiada, tu hermana no para de llamarme y no sé que hacer. Es que Manuel, necesito un descanso, tengo que trabajar en la tesis unas horitas y luego voy para allá”. Y respondía “¡Qué se jodan! ¡Y lo de tu tesis, ¡Pal carajo! Si no has avanzado en tres años, ¿Cuánto carajo vas a avanzar en unas horas? Y al doctor, y a Con Edison y a Bell Telephone, pues diles que se metan los biles por donde ya tú sabes. Si total me voy a morir pronto y entonces con quién vas a hablar? ¡Ya tendrás tiempo pa’ la tesis y pa’ mis biles cuando me muera!”.

Me arreglaba y llegaba al hospital con un estrés terrible pero con muchísimas ganas de estar con él. No tenía tan claro que se iba a morir ya mismo y, me preocupaba que volviera del hospital y que se encontrara sin luz, o peor, con un candado en la puerta y una orden de desalojo. Pero cuando lo veía, las preocupaciones se esfumaban… sabía que él tenía razón. Hubo momentos muy angustiosos, sobre todo los episodios de demencia. Y lo increíble era que en su demencia era tan lúcido como cuando estaba “normal”.

Una vez tuvimos un encuentro espeluznante. Lo cuento aquí porque siempre lo he visto como un momento en que se emblematizó, de forma violenta y angustiosa, esa complejidad tan intensa de nuestros lazos y su temor a la muerte. Estábamos en el salón de fumadores. Solos. Tenía una jeringuilla en el brazo que le administraba el suero. No sé de qué hablábamos. De pronto me miró fijamente y exclamó “¡Eres igual a mami. Ahora mismo me arrancaría esta jeringuilla y te violaría!”. Estaba alteradísimo, acelerado. Me quedé helada. Se levantó y salió corriendo, arrastrando el suero y gritando “¡Me voy de aquí! ¡Me voy pal carajo!”. ¿Qué veía cuando me miraba con esa ira de los que se agarran desesperadamente a la vida, sabiendo que se están muriendo? ¿Esa mujer que lo abandonó metafóricamente al borrarse la memoria por los estragos del Alzheimer? ¿Esa mujer-amiga que necesitaba pero que no podía estar con él siempre que le apetecía? ¿Esa persona que iba a seguir viviendo cuando él se desapareciera? No sé. Pero sí estoy segura de que temía la muerte, cifra de la soledad más absoluta.

También hubo momentos maravillosos. Un día estábamos un grupo de amigas en su habitación y anunció: “Les voy a leer unos poemas que por fin terminé: La nada de nuestros nunca cuerpos y Nobleza de sangre”. Recitó con esa misma voz y potencia con las que leía cuando lo conocimos. Me acuerdo que había un enfermero indio sentado al lado de la puerta. No entendía nada. Pero no apartó la mirada de Manuel. Cautivado, como si supiera que estaba presenciando algo insólito. Estábamos todas las que menciona en el poema… en clave, claro está. Después, silencio total.

Sus más fieles acompañantes éramos nosotras, sus amigas: Grisel, Irma, Maricarmen, Hecsa, Australia, Ligia, las dos Cármenes… y muchas otras que yo no conocía. También contábamos con el apoyo de Ángel, un pintor extraordinario y ser humano excepcional que había sido compañero de Manuel, Oscar, y Max. Por las noches, Vanessa, con quien desarrollé una conexión especial y cariñosa, era mi paño de lágrimas telefónico desde San Juan. Como hombre criado entre mujeres que lo adoraban, y que él adoraba, había recreado ese ambiente femenino de su niñez aquí en Nueva York en los 80. Nos exigía mucho, pero también nos brindaba mucho. Y nos exigía que nos exigiéramos más a nosotras mismas, sobre todo las que estábamos profundamente infelices o insatisfechas con nuestras vidas. Como cuenta Edmund White, un escritor gay estadounidense en un artículo en el New Yorker, “Unhappy women! How many of them I’ve known. Sniffling or drinking with big reproachful eyes, silent or complaining, violent or depressed—a whole tribe of unhappy women have always surrounded me”. Éramos mujeres “modernas” o “liberadas” que aunque no nos habíamos entregado a vidas totalmente convencionales, seguíamos privilegiando nuestra vida íntima sobre la profesional. Algunas vivíamos sumergidas en unas existencias “inauténticas”, que no nos permitían realizarnos como seres humanos plenos. Una porque estaba casada con un hombre que ya no amaba, otra porque estaba con uno que según él era bisexual closetero, otra que se desvivía por unos amantes que sólo la llamaban cuando querían acostarse con alguien, y yo, que según él era “lesbiana de closet ”. El “armario”, esa cárcel que él nunca soportó, ese encierre del que nos quería sacar a todos/as era lo que más odiaba. De ahí sus diatribas contra Lorca, plasmadas literariamente en El libro de la muerte en un texto (diálogo con la “Oda a Walt Whitman” de Poeta en Nueva York) dedicado al granadino, donde afirma: “Soy Maricón del Mundo / y asesino de palomas… !Qué bueno que estás muerto Federico! / Que no serás el siniestro invitado / de nuestra bacanal guerrera” .

Creo que la intimidad que llegué a tener con él era en parte fruto de esta intuición suya. Cuando conocí a Manuel, estaba casada con un profesor español-puertorriqueño del CUNY Graduate Center. Cuando empecé a salir con Andrés, yo estaba despidiéndome de una larga relación con una mujer, y antes de ella, había tenido relaciones con ambos sexos, algo que nunca se me hizo problemático. Pero en mi época de matrimonio, echaba de menos el mundo gay. Después de estar juntos un año, Andrés y yo hicimos un viaje a España y luego me trasladé de Nueva York a Princeton para ingresar en el programa doctoral de literatura hispánica. Me preocupaban más los estudios y mi identidad lingüística-cultural que la sexual. El haber ido a España, experimentado la vida cultural española y luego en Princeton el haber entrado en un círculo de intelectuales latinos me transformó; estaba sedienta por recuperar la hispanidad que había dejado atrás, de hecho, rechazado, desde niña. Mi grupo de amigos era sexualmente mixto, había lesbianas, heteros, gays y bisexuales. Pero al volver a Nueva York, el círculo de Princeton se dispersó, y el mundo del Graduate Center, que llegó a ser mi espacio social-intelectual, era predominante y para mí, claustrofóbicamente heterosexual. El conocer a Manuel me permitió recuperar mi parte gay, que por motivos complejos, me veía obligada a ocultar.

Además, mi estilo personal no era exactamente el de la mujercita del profesor. Llevaba el pelo cortísimo y aunque era muy “femenina” había algo en mi forma de ser que por supuesto le hizo sonar la alarma gaydar de Manuel. Y me preguntó, o más bien me espetó: “tú eres medio-pata, ¿no?”. Y claro, ¿cómo lo iba a negar? Además estaba harta de esconder mi pasado cada vez que conocía a alguien con quien me interesaba tener una amistad. Le rogué que me prometiera que no dijera nada. Y así fue. Mi sexualidad era otra afinidad que producía esa complicidad entre nosotros. Pero a diferencia de su discurso público anti-bisexual que proclamaba que todo bisexual era homosexual encubierto, su discurso privado era más comprensivo. Es que en el fondo Manuel entendía las complejidades del amor y del deseo. Y respetaba mi elección de pareja, que me consta que la mayoría de la gente no comprendía. De hecho, llegó a desarrollar un profundo cariño por Andrés y éste por Manuel.

Compartían un conocimiento extraordinario de la literatura y la música puertorriqueñas. De hecho, por motivos complicados, Andrés siempre se había identificado más con la rama paterna española. Hasta que Manuel llegó a nuestra vida, la puertorriqueñidad de mi marido estaba bastante oculta. De pronto empezó a sacar discos de Cortijo y su Combo, de Morel Campos, de Roy Brown, de Lucecita y El Topo. Habían estado en nuestra casa tantos años y nunca los escuchaba. Así como Manuel fue fundamental en mi apego hacia Puerto Rico, que fue aumentando a través de los años, también fue esencial su presencia en la recuperación de la puertorriqueñidad de Andrés, algo que éste nunca más relegó a un espacio secundario.

Fuera en las cenas después de las conferencias en la universidad, o en nuestras fiestas de fin de año, Manuel nos trajo la alegría que tanto nos faltaba en esa casa de Brooklyn Heights. Nuestra primera fiesta de Nochevieja fue memorable. Además de la buena comida, la bebida y el baile, típicos de cualquier fiesta de despedida de año, otros momentos singulares protagonizados por Manuel se me quedaron grabados. Me trajo de regalo una mascarilla de plumas fucsias que sólo me cubría los ojos, sacó a bailar a Andrés (que no le llegaba ni a los hombros), y como acto final de la noche, a las 12 menos 10, entró en la cocina y empezó a sacar ollas, o calderos, como se dice en puertorriqueño. Pues no teníamos ni idea de lo que iba el asunto. Pero si Manuel decía que había que sacar ollas–¡y llenarlas de agua!– pues ahí estábamos. Se produjo un estruendo caótico y se crearon unos charcos impresionantes. Y mi marido, tan pulcro, por no decir obsesivo con el tema del orden, muy tranquilamente, se unió al revolú. Nos informó Manuel que teníamos que escribir no-sé-qué (no me acuerdo si el nombre o un deseo) en unos papelitos y meterlos en las ollas llenas de agua. ¿Y ahora qué? “¡Pues a abrir ventanas carajo! ¡Avancen! ¡Qué van a ser las 12 y tenemos que tirar el agua por las ventanas! ¡Qué si no, los orishas nos van a joder en el año nuevo!”. Hasta los ateos tiramos el agua por la ventana. Es que Manuel era tan seductor que nos convenció que había que participar en este ancestral rito sagrado. Y debo decir que lo que sentí fue un tremendo respeto, una cierta nostalgia por algo que nunca he tenido ni sentido –una fe en algo más allá de lo material, de lo empírico, de lo racional.

En el 93, por fin logré salir del matrimonio y adelantar mucho de la dichosa tesis. Entré en una etapa de actividad frenética para recuperar el tiempo perdido. Perdí la cabeza en un affair apasionado sin futuro con un escritor italiano, cuyas cualidades más atractivas, sobre todo varios detalles de su físico, los que me enamoraron, me recordaban a Manuel. Era un morenazo del sur de Italia, de melena azabache y manos preciosas. De una sensualidad desbordante y seductora y de una capacidad perturbadora de sorberte con la mirada. Vivía por la poesía, aunque no le llegaba ni a los tobillos a Manuel. Era como un torbellino, de palabras, de ideas, de testosterona. Manuel me había hablado mucho de Ángelo, un amante italiano que lo había hecho sufrir mucho. Como el mío a mí, aunque en mi caso, sabía en lo que me estaba metiendo. No sé los detalles de la relación entre Ángelo y Manuel, sospecho que éste también estaba consciente de lo que le esperaba con su italiano, pero estaba dispuesto a pasar por lo que fuera por esos momentos apasionados. La pasión de mi italiano byroniano era parte de su extraordinaria vitalidad, tan parecida a la de Manuel. Mi amante me había devuelto a la vida, después de tantos años en una relación ya muerta, en la que yo también había muerto, en la cual se había sepultado mi sensualidad y vitalidad. Y Manuel también me había despertado, aunque de otra manera. Empecé a contarle mi historia de amor: llené un cuaderno que titulé Cartas al amigo desaparecido, que aún conservo. En el 94, me doctoré y dejé un puesto de trabajo que me había llevado lejos de Nueva York durante dos años. Intenté rehacer mi vida en un apartamento en Chelsea, donde todavía vivo, el primer espacio totalmente mío.

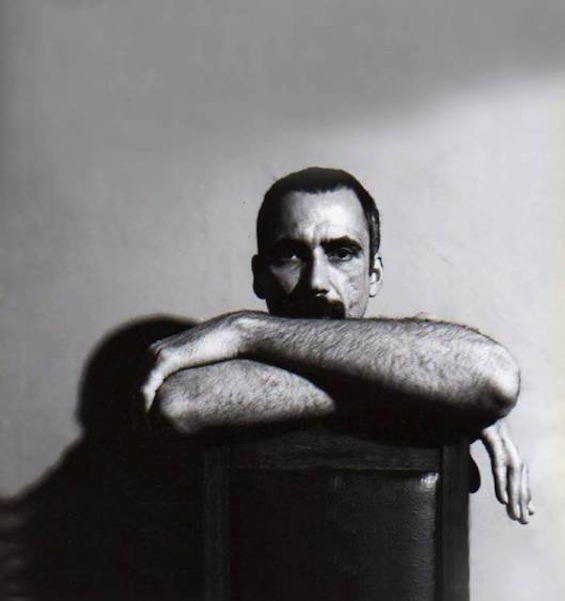

El montar mi casa propia me permitió recuperar los recuerdos que había conservado. Me puse a sacar las cosas de Manuel, a enmarcar las fotos. Acomodé una en blanco y negro (parte de una serie que le había hecho Adál Maldonado, una de las cuales es la portada de El libro de la muerte) frente a la mesa del comedor, me acompaña mis cenas solitarias. Tengo otra en una repisa sobre mi escritorio, tomada después de un concierto de Lucecita en el Parque Central, en la que me daba un beso, esos besos entre cariñosos y de guasa en los que estiraba los labios (“la bemba” como les decía él) de forma exagerada… me vigila mientras escribo. Siempre tengo su suéter malva por ahí, me abriga cuando no hay calefacción, el pilón de madera en la cocina que uso para machacar el ajo, las botellitas de cristal azul que lleno de lirios, la tacita delicada de porcelana blanca pintada con flores plateadas en la que tomo el expreso de media tarde. En Navidad, saco la cinta de aguinaldos que un amigo le había grabado y dedicado. Y el broche de plata en forma de paloma que ya no me pongo por temor a perderlo, lo tengo en el escritorio junto a unas cajitas de carey de Rafael Rodríguez, mi primer profesor de español, que también murió de SIDA. Las historias de mis vivencias con Manuel han formado parte de dos relaciones importantes que he tenido con personas que no lo conocían, pero que hablan de él como si hubiera formado parte de sus vidas también.

Cuando empecé a pensar este ensayo, me pregunté ¿Cómo escribir sobre una amistad que duró veinte años? Pero cuando me puse a calcular, me di cuenta que en realidad sólo nos conocimos cuatro, y uno de esos me lo pasé en Madrid, aunque nos escribíamos constantemente. Es que todo momento con Manuel —desde los más festivos hasta los más angustiosos— era de tal potencia que el tiempo se expandía. Pero no fue hasta mi primer viaje a Puerto Rico en el 2003 que su presencia reincidió en mi vida de una forma todavía más concreta, más real, más palpable.

Puerto Rico, otro lazo muy profundo que nos unía. Manuel fue uno de varios puertorriqueños que dejaron una marca ineludible en mí. El primero, Rafael Rodríguez, cuyo español me hechizó, me impulsó a reaprender mi lengua materna, que había rechazado como signo de identidad del mundo de mis padres, un mundo del que elegí distanciarme, como muchos hijos de inmigrantes de cierta época. Rafael era esteta e independentista, y su pasión por su lengua y la literatura del mundo hispanohablante resucitó el español que llevaba yo dentro desde la niñez. Fue la voz de Rafael, leyendo a Lorca y a Machado, la que me hechizó.

Desde entonces he reflexionado mucho sobre ese momento y lo he definido como el inicio de un viaje de recuperación de mi hispanidad, una expedición arqueológica por un paisaje de palabras sepultadas y recuerdos perdidos, muchos aún por descubrir. La voz de Rafael, su español, conllevaba y transmitía un universo que me seducía. Nunca había escuchado un español como el suyo. Acariciaba las palabras con precisión y consciencia, construía frases con lucidez y elegancia. Yo apuntaba cuanta palabra decía, subrayando las que no sabía, con ansias de estar a solas con mis diccionarios, en cuyas páginas me perdía.

La primera vez que viajé a Puerto Rico, sentí que había regresado a un lugar que me era muy familiar. Que los recuerdos y las palabras que me habían marcado se estaban cifrando en un espacio concreto, repleto de detalles, algunos conocidos y otros por conocer. Mis lazos con ese país y su gente se fueron intensificando y profundizando a través de tantos años de vivir en Manhattan, con su lengua y su música, en Manhattan, “la otra isla de Puerto Rico”.

“Nada nos ata a una tierra como enamorarnos de sus habitantes”, escribe Ariel Dorfman en Heading South, Looking North, su autobiografía. Su apego a su amada Chile es una elección, un gesto complejo que desafía la idea convencional de que somos del lugar de nuestro nacimiento, o del de nuestros padres. Dorfman nació en la Argentina y se crió en Nueva York, su familia se trasladó a Chile cuando él era adolescente. Dorfman elige hacerse chileno por varios motivos, instancias cruciales en el bildungsroman de su vida: allí madura intelectual y políticamente y se enamora de Angélica, su compañera. Y yo he desarrollado unos lazos profundos con los habitantes desplazados de Puerto Rico a Nueva York. Se convirtieron en mi familia elegida, con ellos llegué a entender las experiencias de la emigración, de la marginalidad, de la lucha por la autonomía individual y colectiva… experiencias que han condicionado y determinado quién soy en este mundo, en este Nueva York. Porque yo también soy hija de una diáspora, la gallega, de un pueblo marginado y sometido. Y fue Rafael, cuyo español me conmovió y me motivó a explorar la lengua que fue mía desde la infancia, que había abandonado por un sinnúmero de razones. Esta lengua que me ha abierto los mundos de la literatura y la música y la conversación con seres afines, mundos que han enmarcado los últimos veinte años de mi vida en Nueva York.

Cuando viajé a Puerto Rico por primera vez, ya habían pasado muchos años desde mis primeros contactos con la puertorriqueñidad neoyorquina. Las circunstancias personales y profesionales me impidieron venir antes. Pues en ese primer viaje descubrí que había llegado a un lugar que ya “conocía” por las anécdotas de mis amigos, y también por sus recuerdos… y sus recuerdos se habían convertido en míos. Se acepta que nuestra familia nos transmita recuerdos de un pasado que no hemos vivido. A fin de cuentas, ¿qué constituye la historia de una familia? El legado de recuerdos que heredamos de nuestros padres. Los que somos hijos de inmigrantes, empezamos a “conocer” la tierra de nuestros padres, de sus antepasados, a través de sus recuerdos. Cuando por fin llegamos a esa tierra, vamos a reconocer muchas cosas y lo que nunca hemos visto nos parecerá familiar.

Necesitaba viajar a Puerto Rico, no como turista, sino como una persona muy atada a lo puertorriqueño, una neoyorquina en busca de lugares, personas, sabores, olores y palabras que habían llegado a formar parte de su memoria personal y cultural. Necesitaba viajar a la Isla porque el Puerto Rico que descubrí en Nueva York me brindó una serie de elementos fundamentales en la construcción de mi identidad híbrida, identidad que trasciende los orígenes nacionales de mis padres. Es una identidad constituida por todo un repertorio de tradiciones y recuerdos heredados de mis seres queridos: Andrés, (de padre palentino y madre puertorriqueña de origen canario, la dulcísima doña Tanita), mi querida amiga, la mujer-niña Marithelma, poeta y medievalista, Alvin el cuentero del Caribe y ventrílocuo de las Américas, Carmen, poeta, diva y odalisca, y ahora Ada, mi novia. Y Manuel Ramos Otero. Siempre Manuel, compañero de viaje por lo más oscuro y lo más festivo de tantos años compartidos, compañero y alma gemela por el mundo de las palabras y la música.

Cuando terminé los exámenes de doctorado en la Universidad de Princeton, regresé a Nueva York a trabajar en la tesis. La competitividad despiadada e inhumana de los colegas y el sadismo del profesorado me había dejado muy frágil, fatigada emocionalmente y con una inseguridad intelectual tan severa que no me veía terminando la tesis, cuyo tema, el exotismo Modernista, era inabarcable. Me puse en contacto con José Olivio Jiménez, el eminente crítico cubano especializado en poesía, que había escrito mucho sobre el Modernismo. Hice una cita y cuando nos conocimos charlamos largo rato. Era un hombre generoso y un verdadero maestro. Descubrimos muchas afinidades y cuando le mencioné que pensaba hacer una tesis sobre el Modernismo, me invitó a asistir a un seminario que dictaría sobre este tema en el Graduate Center de CUNY. Este lugar pronto se convirtió en mi espacio intelectual y social. Además, José Olivio era un gran amante del Caribe, de su poesía y de su música y mi amistad con él también me abrió esos mundos, que empecé a vislumbrar en Princeton.

El primer día del curso, entré al aula y vi que sólo quedaba una silla al lado de un hombre de cuerpo y cara impresionantes, de gestos teatrales. Era moreno, de pelo y bigote muy negros, ojos penetrantes, muy alto, de piernas y brazos interminables e incontenibles en la pequeña silla. Fumaba un cigarrillo, Benson & Hedges Menthol 100´s, y con las manos y los largos dedos hacía arabescos en el aire en una coreografía elegante e idiosincrática que recordaba a un Marcel Marceau tropical y decadente. Me miró y se presentó: “Soy Manuel Ramos Otero. El poeta puertorriqueño”. Claro, en ese momento sabía yo poquísimo de la literatura caribeña, pero estaba convencida que este hombre era algo extraordinario. Empezó el seminario y me deslumbró con su dominio de la poesía, recitaba versos de Juan Ramón Jiménez y Kavafis como si nada, comentaba textos con un lenguaje repleto de inteligencia, picardía y conocimiento profundo de la literatura y del arte. Tenía carisma, y una mirada que comunicaba que lo había visto todo, vivido y hecho todo. Era un puertorriqueño afincado en Nueva York, pero era ciudadano del mundo. “El próximo Borges”, decía él, medio de broma y medio en serio. Después de esa primera clase con José Olivio, Manuel propuso un trago en la Cabaña Carioca, un restaurante cuyo bar era un poco tirado (pero no lo suficiente para nuestros gustos). El Graduate Center estaba en la 42, cerca de la 6ª Avenida y nos encaminamos hacia el oeste, paseando por aquel Times Square de los años ochenta, singular y hoy inexistente. Ese paseo que terminaba en unos diálogos apasionantes rociados de caipiriñas se convirtió en rito semanal, y ese “no te vayas todavía, tómate una trago más”, es el susurro que a veces escucho cuando paso por la Cabaña.

Pronto me di cuenta que éramos espíritus afines, que estábamos conectados por múltiples pasiones y vivencias. Era un puertorriqueño neoyorquino, ciudadano del mundo. Compartíamos una fascinación por los poetas franceses decadentes, por Góngora y Quevedo, por Lorca y Kavafis. Quizás la lección más valiosa que aprendí es que me enseñó a pensar y a soñar en español, a amar todas las variantes de nuestro idioma: el spanglish de Nueva York, el puertorriqueño de la Isla, el laberinto de la poesía del Siglo de Oro. Su manejo barroco y polifónico del idioma me impulsó a liberarme de la rigidez lingüística que el mundo académico y mi marido —ya no distinguía cuál ejercía más represión— me imponían. Estaba atrapada en una variante del español que empezaba a ahogarme. La presión de someterme a un concepto anacrónico, purista y estático del idioma me agobiaba; tenía que forjar mi propia voz en el idioma del cual me había enamorado.

El conocimiento de la cultura estadounidense que tenía Manuel me obligó a reconsiderar mi ruptura con ésta cuando me “convertí” a la hispanidad. El se deleitaba en la música de Motown (sobre todo las canciones clásicas de Diana Ross), la poesía de Walt Whitman y el mejor (y el peor) cine de Hollywood. Me guió en la exploración de lo que yo realmente era: un ser híbrido, una fusión de lo angloamericano y lo latino. Y también descubrí que el vivir en Nueva York me proporcionaba acceso a las múltiples versiones de la lengua española, y esto también me apegó a la ciudad más que nunca. Como dijo Manuel en una entrevista: “Aquí aprendí lo que era Latinoamérica. Nueva York le dio libertad a mi escritura y, paradójicamente, me permitió desarrollar mucho más mi lengua literaria. Aunque escribo en español, no es el español que traía cuando llegué, sino que también es producto de mis lecturas, de mis contactos con los latinoamericanos, de mi necesidad de preservar mi primera lengua”. Y es justamente lo que me ocurrió a mí, salvo que al reaprender mi primera lengua, aprendí una nueva lengua, que es el español de Nueva York, la fusión de todas las variantes de los países hispanohablantes.

Manuel me invitó a viajar a Puerto Rico muchas veces, pero siempre me resultaba imposible. La última vez que me lo pidió, estaba él ya en los inicios de las complicaciones producidas por su enfermedad. Y yo estaba paralizada por la tesis y por mi vida personal estancada. Y no fui con él. Cuando por fin llegué a Puerto Rico, trece años después de su muerte, ya sabía adonde iba. En realidad sentía que regresaba… a una tierra que se había convertido en mía en mi imaginario, en mis recuerdos prestados. Ese primer viaje a Puerto Rico produjo en mí una avalancha de recuerdos, de recuerdos canibalizados de los recuerdos de otros, sobre todo de Manuel y de Andrés. Me acordaba de tanta gente, de tantos sitios que nunca había visto… del primer amor de Manuel (su padre), de las calles de Manatí, de Arecibo y de Camuy. Regresaba a un lugar que me era familiar, donde las cadencias del habla, los colores del Viejo San Juan, y las palmeras parecían completar la geografía de mis orígenes construidos.

El vacío que había dejado la ausencia de Manuel, ya hacía trece años, volvió de repente y fue aumentado con el tiempo. No disminuyéndose como era de esperar, sino que volviéndose más y más inmenso, más y más imposible de colmar a medida que iba conociendo su país. El arrepentimiento por no haber ido con él cuando me lo rogó, meses antes de morir, también se me hacía insufrible. Raro, porque el arrepentimiento siempre ha sido una emoción ausente en mi panorama psíquico. Siempre cito a Piaf, su “je ne regrette rien” cuando pienso en mi pasado, en lo que los demás llaman o han llamado “errores”, yo los borro como lecciones de la vida, y sigo pa’lante como dicen los puertorriqueños. No he tenido tiempo para los arrepentimientos, sin embargo el no haber estado en Puerto Rico con Manuel es el único arrepentimiento que vivo melancólica e inconsolablemente, e iba aumentando cuánto más me acercaba a Manatí, y a Mar Chiquita, donde sus cenizas fueron esparcidas.

Ahí estaba, en el país que lo vio nacer, vivir, morir, el Manuel caballero de provincias, de traje de hilo blanco, el Manuel rumbero, salsero y plenero… con sus disparates y “embustes”. Como decía él, “vivía del cuento”. Y preguntaba “¿qué es la ficción? ¿qué es el cuento sino un embuste?”. Manuel, con sus historias de santeros y locas, tecatos y travestis–él mismo fue Miss Condominio en algún tugurio de Santurce, él mismo fue perseguido y asaltado por unos tipos armados de botellas rotas y gritándole “¡Maricón de mierda! ¡Te vamos a joder!”.

Mi compañera y yo paseamos por Manatí, vimos el antiguo mercado, ahora convertido en Centro de las Artes Joaquín Rosa Gómez, la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, la Fuente de los Manatíes. Un letrero que señalaba el camino a un restaurante cuyo nombre, El nuevo sabrosón, parecía inventado por Manuel. Deambulamos por las calles, imaginándome a Manuel de niño, paseando con su padre, “el hombre de su vida”. Luego fuimos al Antiguo Cementerio Municipal, en busca de la estatua a la cual está Manuel abrazado en la foto de la portada de Invitación al polvo. La encontré y la abracé. Todo esto puede parecer cursi, sentimentaloide… pues lo será. Pero creo que los que somos ateos, los que no creemos, ni en la reencarnación ni en los espíritus, ni en los ritos religiosos (que, a lo sumo, vemos como curiosidades antropológicas o estéticas), pero que sin embargo provenimos de culturas católicas, reconocemos la importancia de estos ritos que marcan la vida y la muerte. A veces la voz de la tradición, por muy sutil que sea, nos impulsa a realizar algún gesto, alguna ceremonia, sin pensarlo. Y así fue cuando descubrí esa estatua en aquel cementerio.

Por fin llegamos a Mar Chiquita. Era un día gris que amenazaba tormenta. Ada me dijo que se quedaría en el carro, que saliera yo. Llevaba conmigo El libro de la muerte, y leí el poema “Kavafis”: “tu corazón siempre ha sido azul de mar / y sus sirenas no quieren tu naufragio”. Contemplé el mar. No voy a contar lo que se me ocurrió hacer por eso de la necesidad visceral del gesto marcando la vida y la muerte. Sólo diré que mi gesto espontáneo fue inmediatamente seguido por un tremendo estruendo, un trueno con fuerza de terremoto seguido de relámpagos y un diluvio. Volví al coche y le conté a mi compañera lo del gesto secreto. Y dijo “¡Pues ese trueno fue la ira de Manuel al verte cometer un disparate que nada tiene que ver ni contigo ni con él!”. Creo que era verdad.

* Versión corta de un texto leído por la autora en la Universidad de Columbia, en un homenaje sin precedentes en estos ámbitos académicos, en parte, por iniciativa de Frances Negrón. Participaron también Luis Negrón y Arnaldo Cruz Malavé. El acto llevado a cabo el pasado 6 de octubre celebraba la adquisición de los archivos de Ramos Otero por parte de la biblioteca de Columbia University.